SEOとAEO/LLMO/AIOは全く違う。bonが考える“AI時代の最適化”の本質とは

「SEOとAEOは似ている?」

最近、「SEOとAEOって、結局は同じことでは?」という声を耳にします。

確かにどちらも“最適化”という言葉がつきますし、

「誰のために発信するのか」「どんな課題を解決したいのか」といった根本の考え方は共通しています。

けれど、私たちbonはSEOとAEOは別物であり、あまり安易に「同じだ」と着地するのは違うと考えています。

SEOが“検索エンジンのための最適化”であるのに対し、

AEO(Answer Engine Optimization)は“AIが人に答えを届けるための最適化”です。

つまり、人に届くまでのプロセスがまったく違う。

その結果として、考えるべきことも、やるべきことも、大きく変わってきています。

AEO時代に押さえておくべきポイントは、大きく2つあります。

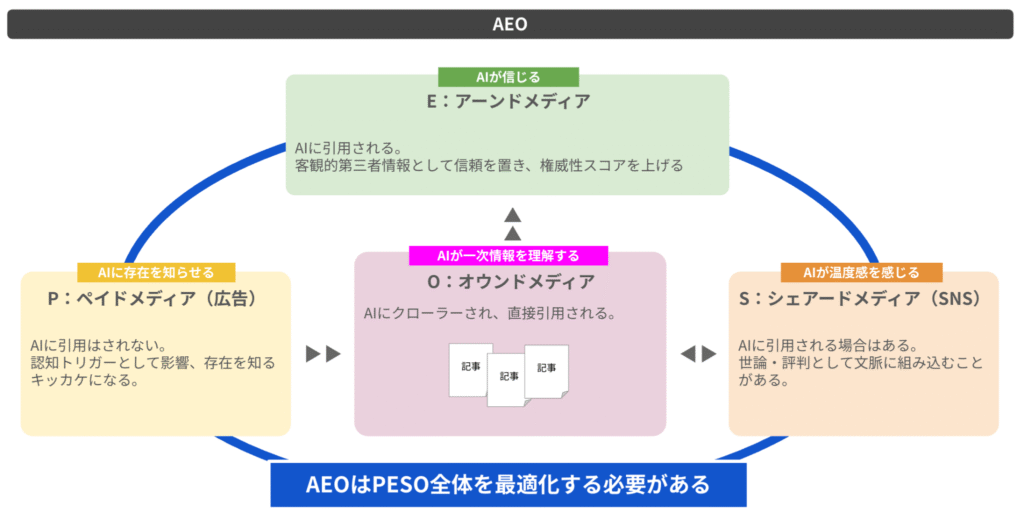

1つ目は「オウンドメディアだけでなく、PESO全体を最適化すること」。

そして2つ目は、「自社ブランドを明確にすること」です。

※ここではLLMO、AIOなどを便宜上、AEOに統一します

目次

オウンドメディアだけではなく、PESO全体を最適化する

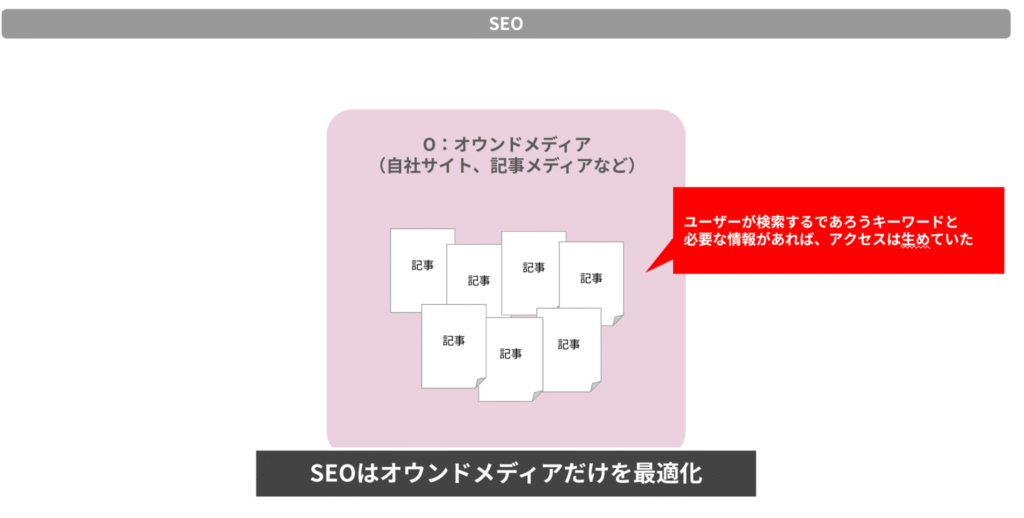

かつてのSEO:O(オウンドメディア)だけを磨けばよかった

従来のSEOでは、「検索で見つけてもらうこと」がゴールでした。

そのため、記事の量と質を担保できればアクセスは自然と集まり、

SNSや広告などは“別の領域”として扱われてきました。

この構造の中では、コンテンツ制作に十分なリソースを持つ企業ほど有利であり、

“資金力のある会社が上位を取る”という時代でもありました。

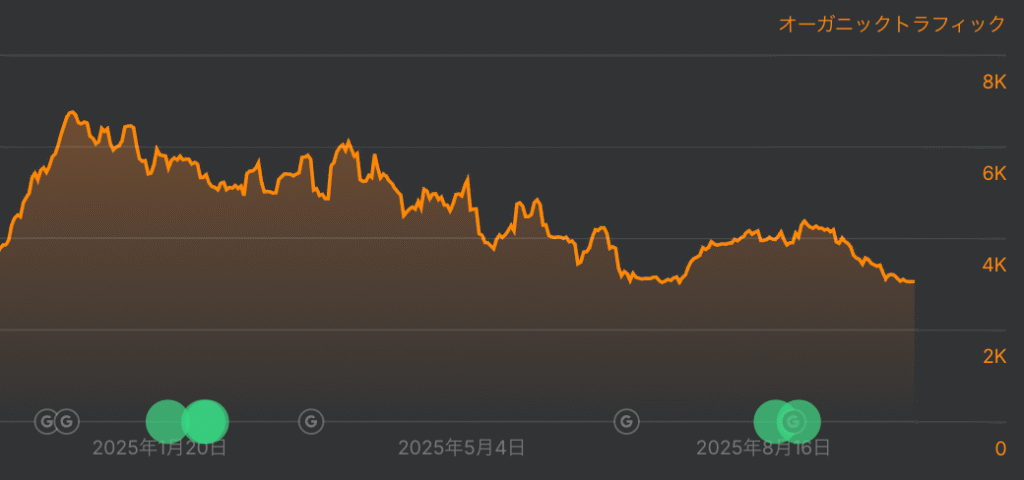

実際にbonでも過去、お客さまの記事メディアを運営させていただき、

1年目で170万PVを達成した実績もありますが、特に広告やプレスリリースなどは打ったことは無かったので、実質オウンドメディアだけで評価されていたと思います。

ちなみにそのサイトは弊社の手から離れていますが、やはりAIの影響でアクセスが減少している用です。

AEOの登場:AIが“全体像”を見て判断する時代に

しかしAEOの登場により、この構図は大きく変わりました。

AEOとは「AIに理解され、信頼され、引用されるための最適化」。

AIは、単に記事の中身を見るだけではありません。

その企業がどんな発信をしているか、どんな評価を受けているか、

ユーザーとの関係性はどうか──

つまり、“PESO全体”の整合性と信頼性を見ています。

ここでいうPESOとは、

- P(Paid Media):広告・リスティングなどの有料メディア

- E(Earned Media):ニュースリリースや取材記事などの第三者メディア

- S(Shared Media):SNSや口コミなどの共有メディア

- O(Owned Media):自社サイトや記事メディアなどの自社資産

の頭文字を取った考え方です。

AIは、これらすべてを横断的に読み取り、

「この企業は信頼できるか」「どんな文脈で話題になっているか」までを判断します。

bonが提案する“PESO連動型”の最適化

bonでは、この変化を踏まえ、オウンドメディア単体ではなく、

PESO全体を一つの“信頼構造”として設計することを重視しています。

- P(広告):AIに“存在を知らせる”認知トリガーとして活用

- E(第三者メディア):AIが“信じる情報源”としての外部評価を確保

- S(SNS):人の感情や共感を可視化し、“温度感”を伝える場として活用

- O(自社サイト):AIが直接クロールし、一次情報を理解する中心点

これらを一貫して最適化することで、

AIにも人にも信頼されるブランド構造が生まれます。

ただし、少しだけ注意してほしいのが、オウンドメディアとアーンドメディアはよくAIが閲覧しているのですが、P(広告)はほぼ引用されないこと、S(SNS)の閲覧は多くなさそう、ということはご留意いただいても良さそうです。

- P(広告):内容を引用することは無い

- E(第三者メディア):内容を引用するし、信頼の評価になる

- S(SNS):あまり見てなさそう…

- O(自社サイト):一次情報を理解する中心

自社ブランドを明確にする

「誰が発信しているか」をAIは見ている

AEOの時代においては、“何を伝えるか”と同じくらい、“誰が伝えているか”が問われます。

たとえば──

うどん屋さんが書いた「うどんの記事」と、

ラーメン屋さんが書いた「うどんの記事」。

どちらを信頼したいかと聞かれれば、多くの人が前者を選ぶはずです。

これは人の感覚だけでなく、AIも同じです。

AIはコンテンツの内容だけでなく、「どんな企業が、どんな立場で発信しているか」を見た上で、「ユーザーにこの情報を届けて良いか」を判断しています。

私もよくありました。

GA4の解析について調べたところ、一番上にあった記事を開くと印刷屋さんの記事。

印刷屋さんを否定するわけではまったく無いのですが、正直に申し上げると「印刷屋さんがGA4を深く理解しているとは思えない」が正直な感想であり、やはり記事も私が求めるものではありませんでした。

つまり、AEOでは企業のドメインや理念などをトータルで表すブランドそのものが信頼の基準になります。

AIは“ブランドの文脈”を理解しようとしている

AIが回答をつくるとき、単に記事を引用しているわけではありません。

前述した通り、企業の公式サイトやニュース記事、SNSの反応などを横断的に分析し、

「この会社はどんな領域で語られる存在か」「どんな価値を持っているのか」を判断しています。

言い換えると、AIは“そのブランドの文脈”を理解しようとしているのです。

そして、この文脈の中心にあるのが、CEP(Category Entry Point)=カテゴリーエントリーポイントです。

bonが考える「CEPを軸にしたAEO設計」

CEPとは、ユーザーがある商品やサービスを思い出す“きっかけ”になる言葉や状況のことです。

たとえば「寒い日にはあのコーヒー」「人事制度の見直しならこの会社」といった、想起の入口(エントリーポイント)。

AIも同様に、文脈やシーンの中で「この領域ならこの会社」と紐づけて理解します。

※これはAIの中長期の理解となり、また別記事でご紹介いたします。

そのため、AEO時代のブランドづくりでは、

このCEPを意識的に設計し、自社がどんな領域の“代表回答”として認識されたいかを明確にすることが重要です。

たとえばbonであれば、

「ブランディング ✕ 制作」「中小〜中堅企業のデジタル施策」「AI時代のWeb戦略」などのカテゴリーで、

“信頼できるパートナー”としてAIやユーザーに想起されることを目指しています。

このようにCEPを定義することで、

- サイトの記事構成やトピック(O)

- プレスリリースや記事露出(E)

- SNSでの発信テーマ(S)

- 広告メッセージ(P)

といったPESO全体が“同じ文脈”で統一され、AIからも一貫性あるブランドとして評価されるようになります。

※CEPの策定には、市場のインパクトや、そもそも自社がそれに相応しいか、競合の手抜かりを突けるのか、など複合的に考える必要があるため、こちらも詳細は別記事に譲ります。

AEOは「信頼の構造化」から「想起の設計」へ

SEOが「知見を書けば届く」時代だったとすれば、

AEOは「信頼され、思い出してもらわなければ届かない」時代です。

SEOの知見は、今も発信基盤として欠かせません。

しかしAEOでは、単に記事を量産するのではなく、

AIが“どんなカテゴリーであなたを思い出すか”を設計することが鍵になります。

AIは、「このテーマならこの企業」と判断できる“理由”を探しています。

その理由づくりこそが、PESO最適化とCEP設計の役割です。

bonは、AEOを“技術”ではなく“信頼と想起のデザイン”と捉えています。

AIにも人にも「この領域ならbon」と想起される存在であること。

そのために、戦略からブランド、コンテンツまでを一貫して設計し、

クライアントの「選ばれる理由」を共につくっていきます。