AI検索時代に必要なのは小手先だけではなく「ブランド作り」

小手先のテクニックでは選ばれない時代。

AIも人も、企業を「ブランド」で見分けているからこそ、ブランディングこそが近道であり、本質です。

これは単なる“イメージ戦略”の話ではありません。

AIが情報をどう扱い、ユーザーがどのように企業と出会っているか──その構造自体が変わりつつあるからです。

AIが台頭してからよく聞くのが、「SEOはもうオワコン。これからはSNSや外部チャネルに注力すべきだ」という声です。

もちろんSNSの活用は有効な手段のひとつですが、BtoBやニッチな業界では成果を出しにくいケースも多いのが実情です。

だから、bonはSEOなどのweb検索結果対策を完全に捨てていいとは考えておりません。

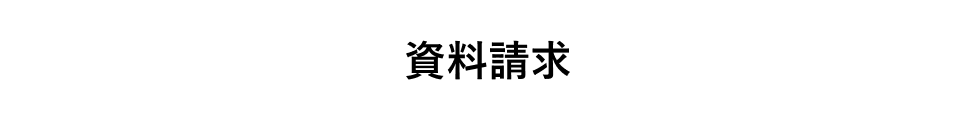

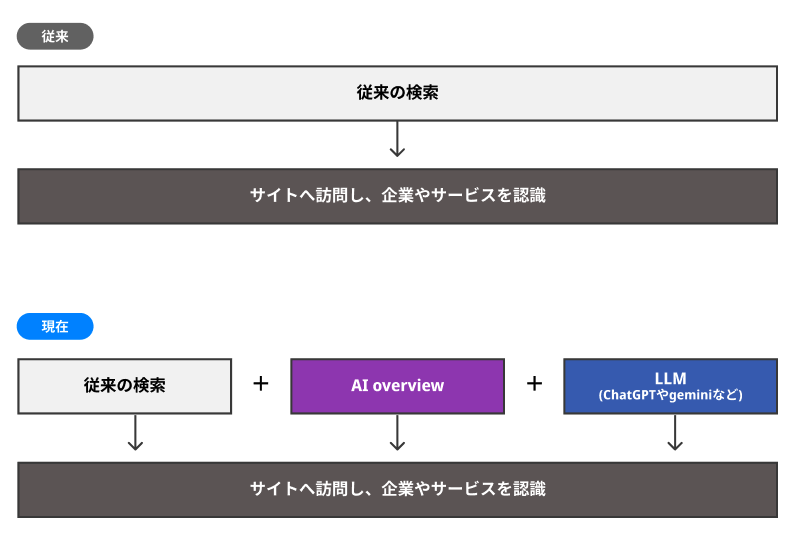

なぜなら、いまユーザーが企業やサービスを知るまでの経路が、下図のように変わってきているからです。

Googleの「AI Overviews」、ChatGPT、Perplexityなど、

検索する際の秘書的な立場としてAIが入ってくるようになりました。

これは「AIが検索を奪った」という話ではなく、AI経由の接点が“増えた”という話です。

つまり、検索結果の上位にいなくても、AIに選ばれれば届く可能性があるということ。

実際、bonにもこんなお問い合わせが増えています。

「ChatGPTで教えてもらいました」

「AIで調べたらbonが出てきたので連絡しました」

bonは決して検索上位常連ではありません。

それでも顧客に届いたのは、情報が整理されていて、誰のために何をしている会社かが分かりやすかったからです。

つまり、「紹介しやすい状態」だった。だからこそ、

「記事を量産して順位を上げる」よりも、

「この会社は○○な会社です」と伝わる状態、つまりブランドがある状態を作ることが、

成果を出す一番の近道だと、私たちは考えています。

目次

検索クエリの深さで戦略は変わる

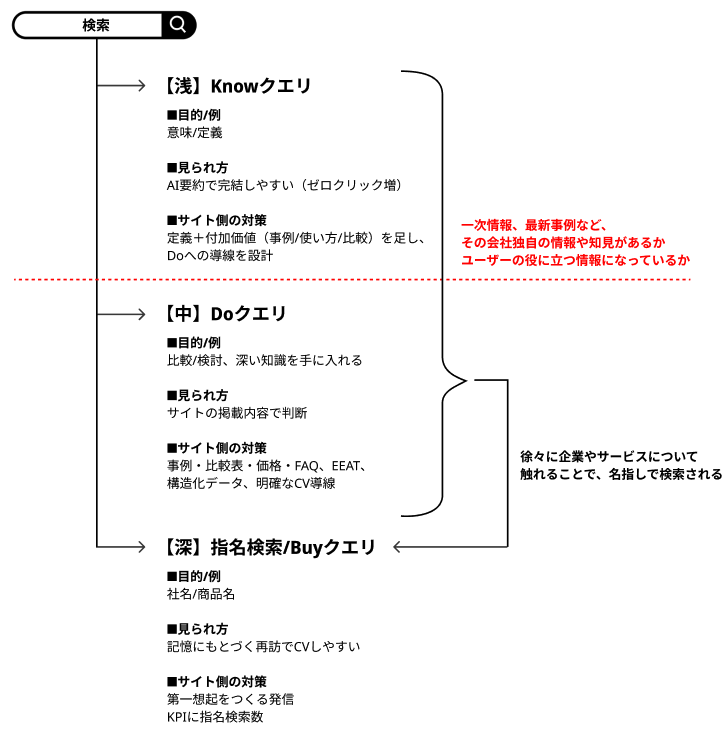

まずは、ブランドを伝えるにもユーザーがどのように検索し接触するのかという、一連の流れを理解することからスタートです。

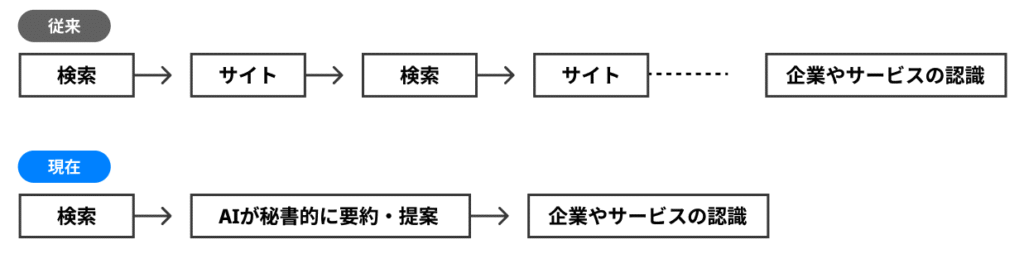

いまの検索は検索 → AI(要約・提案) → ユーザーの記憶・認識という流れが一般化し、

「検索したら必ずサイトを見る」という前提が崩れています。

ここでいうクエリとは、ユーザーが検索窓に入力する言葉やフレーズのことです。

クエリはユーザーの目的や状況を映し出すものであり、浅い情報収集から比較・検討、そして購入や発注に至るまで、その深さによって性質が変わります。

クエリの深さごとの見られ方と対策

bonは「検索流入をただ増やす」のではなく、ユーザーの行動と成果につながる設計を重視しています。

Knowクエリ

まず Knowクエリ(調べもの) は、そのまま施策に活かすかどうかを「コンバージョンに繋がる可能性」でふるいにかけます。

例えば「HTMLとは」と検索して来る人は、これからWebデザインを学ぶ個人が多く含まれていると考えられます。bonのお客さまは「成果につながるかどうか」を重視される方が多いため、こうした技術学習系の検索意図は成果に直結しにくいため優先度は下げます。

一方で「マーケティング ブランディング 違い」や「ブランディング 定義」といった検索をする人は、ビジネス上の課題意識を持ち、実務でマーケティングやブランディングを活用しようとしている層です。こうしたユーザーは将来的にbonの顧客になり得るため、コンテンツとして情報を整理し、発信する価値があります。

Doクエリ

Doクエリ(比較・検討)の段階では、ユーザーが判断できる材料をしっかり用意することが欠かせません。一次情報や実績、比較のための明確な軸を提示することで、ユーザーは「この会社なら信頼できる」と納得できます。そのうえで、問い合わせや申し込みにつながるコンバージョン導線を分かりやすく設計する必要があります。

例えば「マーケティング Webサイト」や「ブランディング 採用サイト」と検索するユーザーは、すでに課題意識を持ち、複数の会社や手法を比較しようとしています。こうした検索意図に応えるには、マーケティング視点で設計されたWebサイトとそうでないものの違いや、ブランディングを意識した採用サイトの事例などを紹介し、比較の軸を明確に示すことが効果的です。

同じように、専門用語を扱う用語集ページでも工夫が必要です。単に定義を載せるだけでは不十分で、反対語や利用用途、具体的な利用シーンなど、ユーザーが実際にその言葉を使う場面を想定して説明を補うことで、ページ全体に厚みが出ます。

さらに、「自社ではこの用語をこう活用しています」といった具体的な取り組みやサービス紹介を少し加えることで、知識提供にとどまらず、自然に問い合わせやサービスページへと誘導できます。結果として、知識の提供が企業理解や行動につながるページへと機能するのです。

指名検索

そして最終的には 指名検索 を増やすことがゴールです。カテゴリ定義や差別化、一貫した情報発信を通じて「第一想起」を確立する。つまり「このテーマならあの会社」と思い出してもらえる状態をつくり、指名検索数そのものをKPIとして設定します。

この流れによって、知識検索から検討、そして指名検索へと接続し、企業の成果に直結する検索結果対策を実現します。

次章では、なぜ指名検索がゴールなのかを掘り下げます。

指名検索数のUPがAI検索時代の鍵

Web検索結果対策の最終的なゴールは、ユーザーに企業名やサービス名を指名して検索される状態をつくることです。

指名検索が増えるというのは、単に知名度が上がったというだけではありません。ユーザーにとって「信頼できる選択肢のひとつ」として記憶に残り、再び思い出して検索してもらえている証拠です。

指名検索が重要な理由

- 認知と信頼の証明になる

指名検索をされるということは、その企業やサービスの存在がしっかりとユーザーに記憶され、信頼されていることの現れです。 - コンバージョン率が高い

一般的に指名検索からの流入は、比較や検討を経たうえで「ここにしよう」と意志が固まりつつある段階のユーザーが多いため、問い合わせや申込につながりやすい傾向があります。 - 外部予算に依存しない資産になる

広告出稿をやめれば流入も止まりますが、指名検索はブランド認知と信頼が続く限り自然に発生し続けます。つまりストック型の流入資産として機能します。 - AIからの評価にも影響する

AIは回答を生成する際に、企業名の言及数や共起情報を参照している可能性があります。つまり指名検索の増加は、AIにとっても“知られている会社”のシグナルとなり、AI経由で紹介される確率を高めます。

指名検索をKPIとする理由

bonは、指名検索の増加をWeb検索結果対策の重要なKPIだと考えています。

KnowクエリやDoクエリのページは、直接的にCVを生まなくても、「この会社は何者か」「どういう価値を持っているのか」を伝える役割を担います。その積み重ねが指名検索につながり、最終的には事業の成果へと結びつきます。

つまり指名検索は「Web検索結果対策の成果が出ているか」を最もシンプルに示す指標です。

では、この指名検索を増やすにはどうすればよいのでしょうか。

冒頭でも触れた通り、現在の検索は従来と違い、AIが秘書的な立場として間に入る構造に変わっています。

だからこそ、まずはこのAIに触れ、紹介してもらうことが重要になります。

AI経由で生まれる新しい流入

実際、いまのWeb検索結果は従来の検索結果画面だけではなく、AIを経由する流れが確実に増えています。

GoogleのAI Overviews、そしてChatGPTやPerplexityといったLLM(大規模言語モデル)の登場によって、ユーザーが情報と接触する経路は大きく変化しました。

AI Overviews(Google)

Google検索の一部結果に表示されるAI Overviewsは、ユーザーが調べた内容を要約し、その場で答えを提供します。

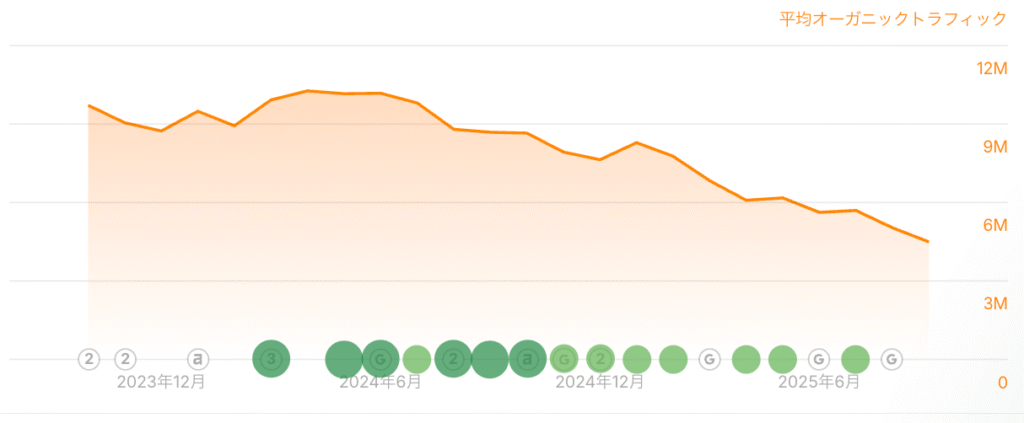

調べ物系や辞書的な情報は、この要約でほとんど完結してしまうため、わざわざサイトを訪れる必要がなくなりました。実際に「漢字の読み方」や「単語の意味」を扱うサイトは軒並みアクセスが減少しています。

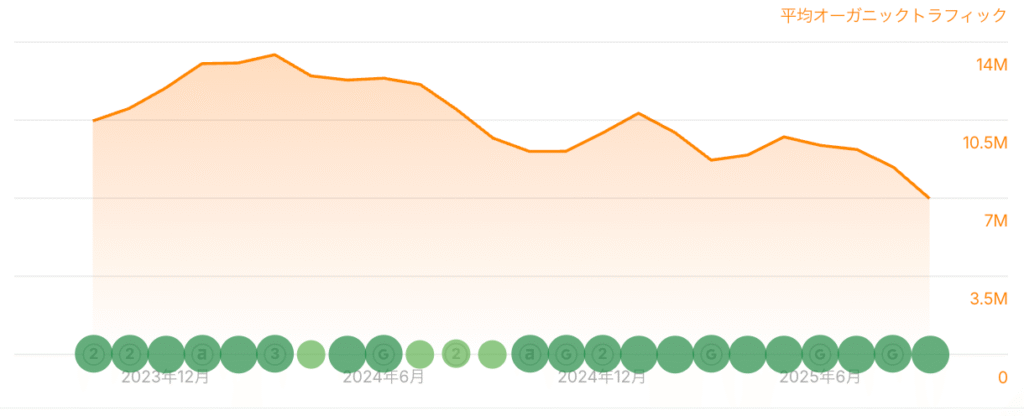

▼とある辞典サイトのアクセス

一方で、AI Overviewsは要約にとどまるため、比較や検討に必要な情報は十分に得られません。

そのため、信頼できる一次情報や事例、専門家による解説などを備えたページは、依然としてアクセスを伸ばせる可能性があります。

LLM(ChatGPT・Perplexityなど)

ChatGPTやPerplexityのようなLLMは、ユーザーの質問に回答を生成しながら、参考リンクを提示するケースが増えています。ここで紹介されれば、従来の検索では届かなかったユーザーにもリーチできます。

ただしリンクを貼られるかどうかは、AIから見て「信頼に足る情報かどうか」で判断されます。

会社の特徴や強みが曖昧なサイトはAIに拾われにくく、結果として候補から外れるリスクがあるのです。

AIに紹介されるために必要なこと

AI経由の流入が拡大する中で重要なのは、「AIに紹介される状態」をどうつくるかです。

テクニックでどうにかなる話ではなく、以下のような基本が欠かせません。

- 一次情報を整理して発信していること

- その分野に関する専門性や経験(EEAT)が示されていること

- 「何者か」が明確なブランドがあること

だからこそ、AIに紹介されるためには、情報が整理され、ブランドとして一貫して発信されている状態が欠かせません。

この“整理され一貫した状態”こそプレゼンスであり、次章で詳しく解説します。

AIに選ばれる企業は“プレゼンス”を持っている

AIは、学習データや公開されている情報をもとに回答をつくります。その際に重要なのは、どれだけ信頼できる情報源として“存在感(プレゼンス)”を持っているかです。

プレゼンスを構成する要素

プレゼンスとは、単なる知名度ではなく「信頼され、評価され、存在感を持って語られている状態」を指します。AIも人も、このプレゼンスが高い企業を「紹介しても安心」と判断するのです。

プレゼンスは次の要素によって形づくられます:

- 言及量:企業名やサービス名が、どれだけ多くの場面で登場しているか

- 共起情報:どんな文脈で語られているか(ネガティブかポジティブか)

- 出典リンク:一次情報やFAQなど、AIが安心して引用できるページがあるか

- 専門性(EEAT):その分野における経験・知識・実績がどの程度示されているか

AIの役割は「正確で安心な回答」を出すことです。

そのため、無名の企業を紹介するよりも、すでに多く語られ、信頼を得ている企業を紹介するほうが安全です。

これは人間の「紹介心理」と同じ構造です。

誰かに薦めるときも、「最近よく聞くあの会社」と紹介しがちですよね?

AIも同じで、語られている=紹介できる という判断をしています。

プレゼンスを高める方法

プレゼンスを高めるためには、PESOモデルに基づいて情報を広げることが有効です。

- Paid(広告) → 一時的な露出を作り、認知を広げる

- Earned(記事掲載や取材) → 第三者からの評価で権威づけする

- Shared(SNSでの拡散) → ユーザーによる共感・社会的証明

- Owned(自社サイト・ブログ) → 一貫した情報を発信する「公式ソース」

この4つのメディアを組み合わせることで、人にもAIにも「確かにそこにある」と認識される企業になれます。

特に EarnedとSharedは“外部証明”として強力 です。SNS単体のインパクトはBtoB領域ではそれほど高くない印象ですが、SNSでの拡散がメディア露出につながれば非常に強力に作用します。その意味で、Sharedは間接的に重要な役割を果たすメディアだといえます。

中でも Earnedは非常に重要 です。プレスリリースを出して記事化されることは、人にとってもAIにとっても「信頼できる情報源」として評価されやすい方法です。

また Ownedも重要 です。用語集ページやFAQなどのOwnedメディアは、定義や一次情報としてAIに参照されやすく、出典リンクとして拾われやすい特徴があります。

そして Paidは短期的に露出を増やす手段 として効果的です。広告によって一時的に認知を広げることで、EarnedやOwnedの強化にもつながります。

こうした露出度を増やしていくためには、そもそも「記者や人に言及される理由」が必要です。だからこそ、最終的には ブランディングが土台 になるのです。

実際の事例

bonのクライアントが新商品をプレスリリースとして出した際、58のメディアに記事が掲載されました。その結果、サイトへのアクセスは27%増加。AI経由での流入も確認されました。

これは、情報が多くの場面で言及され、第三者による評価(Earned)が増えたことで、プレゼンスが高まった例です。

bonが考えるAI時代のWeb検索結果対策には、コンテンツの書き方やサイトの構造化データのマークアップといったテクニックも必要ですが、何より大切なのは、会社のブランドを確立し、プレゼンス(存在感)を高めることだと考えています。

ここでいうブランドとは、派手なイメージづくりではありません。

「この会社は何をしているのか」「誰のために存在しているのか」が明確に伝わる状態をつくることです。

AIはその情報を参照し、人はそれを記憶する。

両方から「選ばれる会社」になることこそ、いま求められる本質的な対策です。

ブランド作りとAIへ届ける方法

1. ブランド作りのステップ

AIに選ばれるためには、まず企業そのもののブランドを確立する必要があります。

ここでいうブランドとは、ロゴやデザインのことではなく、「この会社は何をしているのか」「誰のための会社なのか」を明確に伝える土台のことです。

- カテゴリ定義

自社が属する、あるいは新たに作りたいカテゴリをはっきりさせる。

例:bonは「Web制作会社」ではなく「おせっかいなWeb制作会社」というカテゴリを掲げている。 - 市場/競合調査

市場でどのように語られているか、競合がどうポジショニングしているかを把握する。

これにより「どこを獲りに行くか」が明確になる。 - 差別化設計

他社と何が違うのか、なぜ自社を選ぶべきなのかを定義する。

例:成果から逆算する姿勢、戦略+クリエイティブを両立させる点など。

2. PESOで一貫して発信し、プレゼンスを高める

ブランドを定義したら、それを「外に届ける」必要があります。

PESOを活用する上で重要なのは、一貫性です。

Webサイト、記事、SNS、営業資料など、あらゆる接点で「自社のブランド」をぶらさずに発信し続けること。

これにより人にもAIにも「確かにそこにある会社」として認識されやすくなります。

3. コンテンツとサイトのつくり方(テクニカル)

発信の中身を支えるのがテクニックです。

- コンテンツ:用語集やFAQは「定義+付加価値」を加えて設計する。比較や検討段階に響く事例紹介も有効。

- サイト:構造化データやマークアップでAIが理解しやすい形に整える。

テクニック単体では意味を持ちませんが、ブランドという軸があるからこそ、AIにも人にも届く情報に変わります。

AI時代に求められる姿勢

AIが当たり前に情報の入口になったことで、Web検索結果対策のルールは大きく変わりました。

ただし「検索はもう終わった」と悲観する必要はなく、むしろAIが介在することで、これまで検索上位に入れなかった企業にも新しいチャンスが広がっています。

大切なのは、いまの延長で記事を増やすことでも、SNSに闇雲に注力することでもなく、「自社は何者か」を明確にし、その存在を認識してもらうためのブランド作りです。

ブランドを核に据えて、コンテンツやテクニカルな工夫は「届ける手段」として使う。

そうすることで、AIにも人にも選ばれる状態をつくることができます。

AI時代の検索対策とは、単なる流入の取り合いではなく「指名される会社」になる競争です。

その競争に早く気づき、動き出せるかどうかが、数年後の企業成長を大きく分けるでしょう。

もし「自社のブランドをどう定義すればいいか」「AIに選ばれるために何から始めればいいか」と感じられた方は、ぜひbonにご相談ください。

私たちは“おせっかいなWeb制作会社”として、戦略からサイト設計、発信の仕組みづくりまで、成果につながるWeb検索結果対策をご一緒に設計します。