AIはオバケじゃない!GPTクローラーの実態と、“AIに読まれる”サイト設計

生成AIが当たり前になり、

AIO(AI最適化)や LLMO(大規模言語モデル最適化)、AEO(AI検索最適化)といった言葉も聞くようになってきました。

でも──

「そもそも、どうすればAI経由で人が来るの?」

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、AIがユーザーに答える前には、

Web上を巡回して情報を収集する「クローラー」と呼ばれる仕組みがあります。

このクローラーが、サイトの構造や内容、信頼性を読み取り、

AIが回答をつくるための“材料”を集めています。

今回、bonでは自社サイトのサーバーログをもとに、

GPTクローラーの巡回状況を分析してみました。

その結果、「AIに読まれる」かどうかは偶然ではなく、

次の3つの要素が深く関係していることが分かりました。

- 構造を整えること(AIに正しく理解される)

- 更新を設計すること(AIが新しさに気づく)

- 内容を磨くこと(AIに引用される)

AIというと、なんだかブラックボックスが多く、オバケのように感じるかもしれません。

でも実際は、サイトの中身をきちんと読み取り、信頼できる情報だけを整理しているだけなんです。

本記事では、株式会社bonの公式サイトにおける実際のログ分析をもとに、

ChatGPTにおける3種類のAIクローラーの実態を整理しながら、

この3つの視点から、AIに「読まれる」サイト設計のヒントをお伝えします。

目次

ChatGPTの主要クローラー3種

AIがWeb上の情報を集めるとき、その裏側では「クローラー(bot)」と呼ばれるプログラムが動いています。

検索エンジンと同じように、ChatGPTやClaude、Geminiなどにも、それぞれ情報を取得するための専用クローラーが存在し、AIが答えをつくる際の“情報収集係”として働いています。

今回、bonではOpenAI系のクローラー(GPT関連)に限定して、自社サイトのサーバーログを分析しました。

その結果、以下の3種類のbotのアクセスが確認されました。

| クローラー名 | 主な役割(公開・推定情報) | bonのログで見られた主な参照内容 |

| GPTBot | OpenAIが公式に公開しているクローラー。取得した情報が将来的にAIモデルの改善や検索精度向上に使われる可能性がある。 | サイト構造、meta情報、会社概要、構造化データなど |

| OAI-SearchBot | ChatGPTの検索機能(SearchGPTなど)でWeb上の情報を見つけ、回答や引用のために利用されるクローラー。学習目的ではなく、インデクシング用途と説明されている。 | 更新日時、sitemap、ブログ記事など更新性のある情報 |

| ChatGPT経由のリファラル(通称 ChatGPT-User) | ChatGPTの回答内に掲載されたリンクをユーザーがクリックしたときに発生するアクセス。第三者のUAデータベースでは「ChatGPT-User」として記録される例もある。 | ブログ記事、実績ページなど、人が実際に読むコンテンツ |

bonの仮説:AIは「構造」「新しさ」「内容」の3方向から理解している

これら3つのクローラー(およびAI経由のアクセス)は、

目的や仕組みは異なるものの、共通して「構造」「新しさ(更新)」「内容」という3つの観点でサイトを理解していると考えられます。

- 構造(Structure):主にGPTBotが見る、サイトの整理・意味づけのしやすさ

※bonのサイトでは、GPTBotはもちろん、OAI-SearchBotやChatGPT-Userも回遊していることが確認されました - 新しさ(Freshness):主にOAI-SearchBotが反応する、更新や変化の信号

- 内容(Content):ChatGPT経由で人に届く、信頼できる中身

この3つは、AIが情報を選ぶ際の“理解のレイヤー”のようなもの。

つまり、AIに“読まれる”かどうかは偶然ではなく、AIが読みたくなる設計の結果といえます。

次章では、このうち最も基盤となる「構造」について、

GPTBotの挙動やログ観測をもとに、AIに理解されるための設計ポイントを解説します。

GPTBot:長期蓄積の知識を作る

AIに「読まれる」ためには、構造を整えることが重要です。

その鍵を握っているのが、OpenAIが公式に公開しているクローラー「GPTBot」です。

このGPTBotは、検索順位を決めるためではなく、Web上の公開情報を取得・整理し、AIモデルの改善や精度向上に活かすために設計されています(robots.txtで許可・拒否設定が可能)。

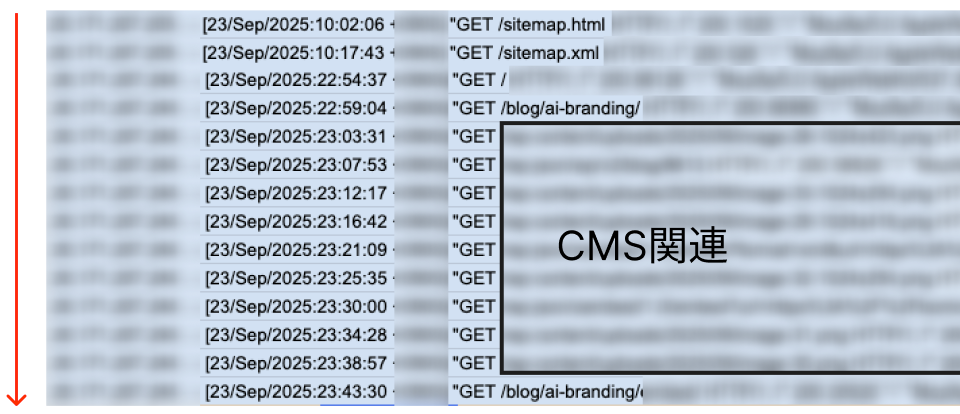

bonでは、自社サイトのサーバーログをもとにGPTBotの挙動を観測しました。

その結果、AIに「理解される」ためには、単なるデザインやテキスト量ではなく、構造の整然さと信頼性の明示が重要であることが分かってきました。

GPTBotが重視して読む要素(bonのログ観測+一般的知見)

GPTBotは非常に構造的なbotであり、巡回の順序や解析対象にある程度の傾向が見られました。

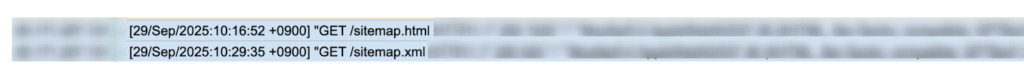

bonのログでは、1日のスタートがおおよそ sitemap.xml(または .html) から始まり、更新箇所を確認したうえで各ページを取得する動きが確認されました

※bon公式サイトにおけるGPTBotの動き

1日にCMSや画像など直接コンテンツに影響しなファイルを、5〜10個程度参照しているのが通常ですが、たまに1日200ファイル程度を参照しているタイミングもあるため、おそらく定期的にサイトの情報をアップデートしているのだと考えられます。

「帰る/来る」を決めるのは更新設計

GPTBotが一度来て、再び“帰ってくる”かどうかは、更新シグナルの設計に左右されます。

bonのサーバーログでも、sitemapやページ更新情報が変化していない場合、短時間で離脱しているケースが見られました。

▼sitemap.xmlを見て、もう見られなかった…

一方で、更新が反映された際には、再訪してデータを取得している様子も確認されました。

▪︎ 再訪を促す主なトリガー(bonの観測より)

- sitemap.xml の 更新日時の変化

- 新規ページの追加、または既存ページの Last-Modified更新(差分検知)

これらのシグナルが変化していると、GPTBotは再クロールを行い、情報を更新する傾向があります。

構造はAIの“理解力”を支える基礎体力

GPTBotは、AIにとっての「基礎体力」を育てる存在です。

構造が整ったサイトは、AIにとって意味を理解しやすく、再訪しやすい。

逆に、構造が曖昧で更新が止まったサイトは、AIの参照リストからも薄れていきます。

次章では、AIが“今”の情報を取得するもう一つのクローラー、

OAI-SearchBot の動きを分析します。

OAI-SearchBot:情報をアップデート

GPTは、単に過去の情報だけに頼っているわけではありません。

ユーザーが「最新の情報を教えて」「今日のニュースを知りたい」と尋ねたとき、

ChatGPTなどの生成AIはリアルタイムにWebを参照し、信頼できるページを探しに行きます。

その際に動いているのが、OAI-SearchBot(OpenAI Search Bot)と呼ばれるクローラーです。

OpenAIの公式情報によると、このbotはChatGPTの検索機能(SearchGPT)でサイトを見つけ、回答や引用のために活用するものであり、

学習用途ではなく、検索・インデクシングが目的とされています。

bonのログ分析では、このOAI-SearchBotが更新や追加のあったページを中心にアクセスしている傾向が見られました。

GPTBotが「知識の土台(長期的な蓄積)」を支えるとすれば、

OAI-SearchBotは「新しい情報を拾うリアルタイムな動き」を担う存在といえるでしょう。

OAI-SearchBotが“更新されたページ”を探す理由

OAI-SearchBotは、ユーザーの質問に応じて最新情報を参照するために動作します。

bonのサーバーログを分析したところ、このbotが巡回しているページにはいくつかの特徴がありました。

特に参照頻度が高かったのは、次のようなタイプのページです。

- 定期的に更新されている ブログ・ニュースページ

- 一次情報(調査データ・検証結果・独自分析など)を含むコンテンツ

- 結論や根拠が明確で、AIが“回答生成時に参照しやすい”構成のページ

OAI-SearchBotは「情報が新しい」だけでなく、一次性の高い情報を優先的に巡回している傾向があると考えられます。

OAI-SearchBotが更新を検知する仕組み

OAI-SearchBotは、サイト内の更新シグナルを見ながら巡回タイミングを調整していると考えられます。

bonのサーバーログでは、以下のような変化があった際に再クロールが発生するケースが多く見られました。

主な更新シグナル

- sitemap.xml の更新日時

- 新規URLの追加

- 既存ページの Last-Modified(最終更新日)の変更

これらの要素が変化していない場合、OAI-SearchBotのアクセス間隔は長くなる傾向が見られました。

逆に、ページ数が少なくても更新頻度の高いサイトは、比較的安定して再訪されていました。

また、固定ページへのアクセスも観測されましたが、これは「企業情報」「採用情報」「実績紹介」など、

サイト全体の差分チェックや全体像把握を目的としていると考えられます。

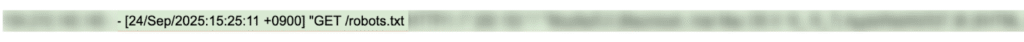

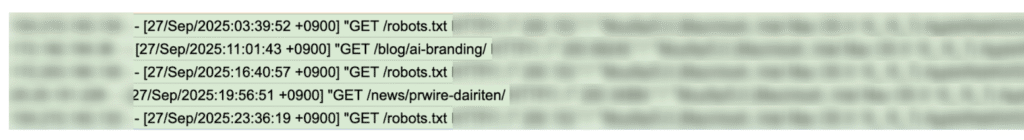

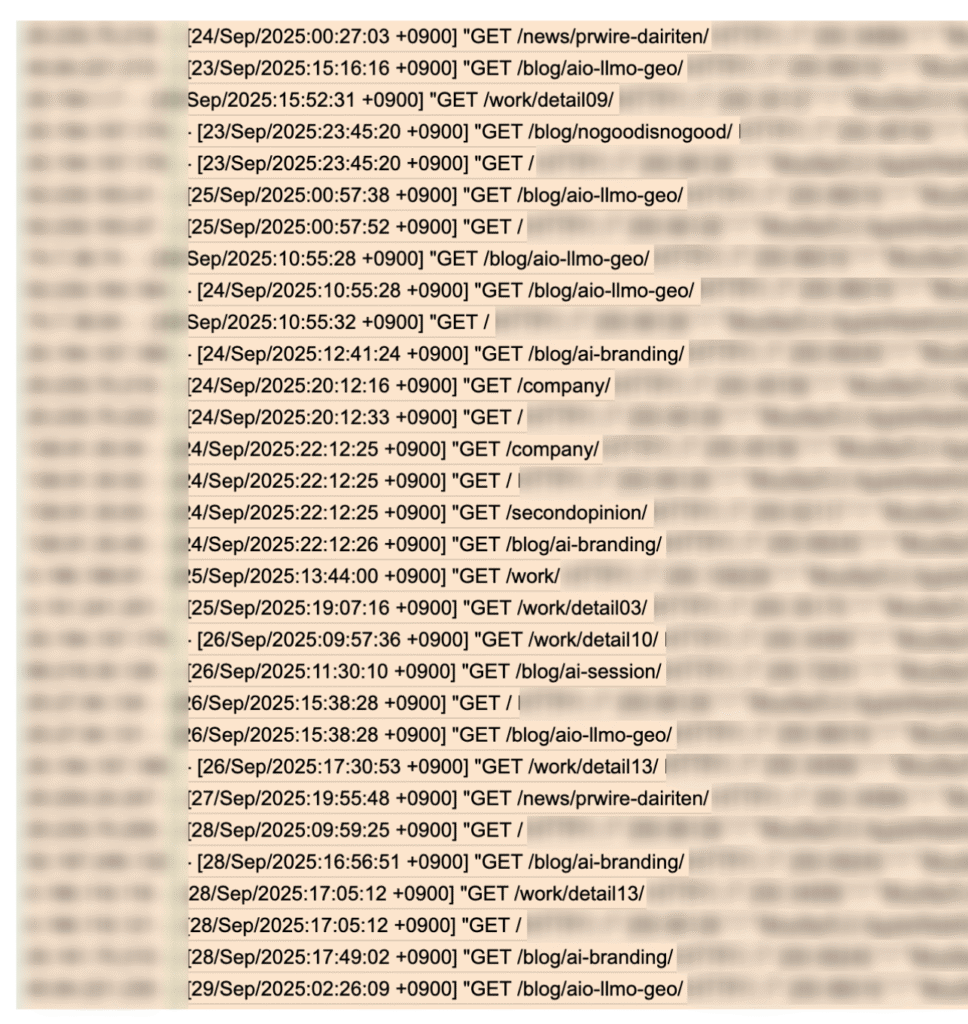

下記はbonのサイトのログです。

残念ながら更新が無いと判断し、離脱したケースはこちらです。

更新があると判断されると回遊してくれます。

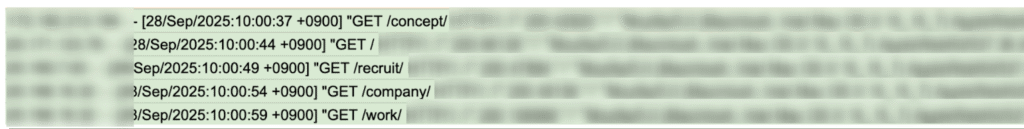

固定ページの回遊もありましたが、これはユーザーが「bonについて教えて」「bonの採用情報を知りたい」などの質問を行ったか、情報の差分チェック、もしくは企業全体像を収集することが目的と考えられます。

また、sitemap.xmlの更新が無かった日と更新した日を比べると、約3倍もクローラーのアクセスが向上していました。

以上から、OAI-SearchBotが見ているのは、単なる「更新の有無」ではなく、更新の姿勢・意図そのものかもしれません。

bonの分析からも、定期的に情報を発信し続けているサイトは、再訪傾向が安定していました。

- 更新が止まったサイト → 情報の鮮度が下がり、参照頻度も低下する傾向

- 更新が続くサイト → 継続発信する“信頼できる組織”として再訪されやすい傾向

更新設計とは、AIに「ここに最新の答えがあります」と伝えるための構造的な声かけのようなもので、 それは単なるテクニックではなく、信頼を積み重ねる運用姿勢そのものです。

GPTBotが長期的な知識の基盤を支えるとすれば、

OAI-SearchBotはAIにとっての“リアルタイム担当”です。

AIに再訪され、引用されるサイトになるためには、

構造を整えるだけでなく、定期的に動く仕組みを持ち、AIに「変化」を伝えることが欠かせません。

次章では、AI経由で実際に人が訪れるきっかけとなる

ChatGPTリファラルに焦点を当てていきます。

ChatGPT-User:内容を磨く

GPTBotはサイトの構造や信頼性を、OAI-SearchBotは主に更新や鮮度を重視して参照する傾向があります。

それに対し、ChatGPT経由のアクセス(通称 ChatGPT-User)は、“内容”が人の行動につながった結果です。

ChatGPTの回答内でbonのページが紹介され、

そのリンクを通じて人が実際に訪れたとき、

または回答づくりのためにAIが一時的に参照したときに発生します。

つまり、AIが内容を評価し、人に届いた瞬間を示すアクセスです。

ChatGPT-Userの傾向

bonのサーバーログを分析したところ、ChatGPT経由のアクセス(ChatGPTリファラル)は次のようなページに集中していました。

上からアクセス数の多い順に示します。

- ブログ記事(知見や一次情報の蓄積)

- 実績ページ(信頼と成果の証明)

- トップページ(ブランドの入口)

- 会社概要ページ(企業の裏付け・信用情報)

特にブログ記事への流入が多く見られ、

AIが回答を生成する際に「bonの見解」や「事例」「分析内容」などを参照している可能性が考えられます。

このアクセスは、AIが情報源として紹介し、それをきっかけに人が自発的に行動した証拠でもあります。

具体的なログの一部は下記の通りです。

なぜこのページが“人のクリック”を生むのか

AIが回答内で参照する情報は、単なるまとめやキーワードではありません。

信頼できる根拠や一次情報としての価値があるかどうかが重視されます。

bonが観測した傾向からも、AIに引用・推薦されやすいページには以下の特徴が共通していました。

| 要素 | 内容 | 効果 |

| 実例(Before→After) | 実際の課題と改善プロセスを提示 | AIが“成果事例”として参照しやすい |

| 数値・成果データ | CVRや流入数など明確な実績 | 信頼性が高く、引用の根拠になりやすい |

| 一次情報(分析・検証・取材) | bonやクライアント企業の実践・考察 | オリジナリティ・専門性を補強 |

| FAQ・How-to構成 | 「〜の方法」「〜のコツ」など質問形式 | AIが“答え”として抽出しやすい |

| 内部リンク設計 | 関連記事や導線を整理 | 回遊率が高まり、離脱を防ぐ |

「AI経由で人が来る」導線を整える

AI経由で訪れるユーザーは、検索やSNS経由とは少し異なります。

ChatGPTの回答を通じて企業名や内容を既に知っている場合が多く、

すでに一定の信頼を持っている状態です。

AEO経由のCVRが通常の検索経由より6倍も高い、というのはこういう理由も考えられます。(引用元:https://www.youtube.com/watch?v=iT7kq-R3Gjc)

このため、着地後の体験を最適化することで、

AI経由の訪問を「興味」→「理解」→「問い合わせ」へと自然に導くことができます。

着地ページで意識すべき3つのポイント

- 第一画面で「何者か」を伝える

AI経由の訪問者は“名前を知っているが詳細は知らない”状態。

1スクロール目で「どんな会社か」「何を提供しているか」を明確に示す。 - 成果・実績を数値で見せる

AIが引用した理由(信頼・成果)と一致する内容を提示し、ユーザーの納得感を高める。 - 次のアクションを明確にする

問い合わせ、資料請求、関連記事誘導など、意欲段階に合わせた導線を設計。

AI経由ユーザーは“目的意識が高い”ため、行動導線の明確化が成果を左右します。

ただし、弊社のクライアント様もそうですが、現時点でAI経由のアクセスが低い場合が多いため、投資すべきかどうかは見極めが必要です。

bonがクライアントに提供している「内容を磨く」支援

bonでは、クライアント企業のコンテンツ設計において、

テクニカルなことはもちろんですが、

AIに引用されやすく、人にも影響を与えるような内容に重きを置いています。

- その会社しか言えないこと、独自の強みを引き上げる

- その会社だけのコンセプトやブランドを設計(CEPや第一想起されるようブランディングを実施)

- なぜその強みを大切にしているかを、経営理念からブレイクダウンして説明する

- その強みの根拠をコンテンツとして作成

これにより、OAI-SearchBotが一次情報を拾い、

ChatGPTの回答内で企業名やページが“引用・紹介される確率”が高まります。

AIから“人”へ届くコンテンツとは

ChatGPT-Userは、AIから人へ情報が渡る瞬間を記録するクローラーです。

つまり、AIに引用される内容=人が信頼して読む内容でもあります。

AI時代において「内容を磨く」とは、

単に文章を整えることではなく、AIが推薦したくなる“確かな情報”を設計することです。

AI経由で訪れた人が「なるほど」と感じ、

企業に対する理解と信頼が深まる――

その循環を生み出すことが、AIに読まれ、選ばれるサイト設計のゴールです。

AIに“選ばれる”サイト設計とは

ここまで、GPTBot・OAI-SearchBot・ChatGPT-Userという

3種類のクローラーの動きを見てきました。

それぞれの目的は異なりますが、

AIがサイトを見るときに重視しているのは、

最終的に構造・更新・内容に集約されます。

1. 構造:AIに正しく理解される土台をつくる

まず、GPTBotが重視しているのは「構造」です。

meta情報、見出し、会社情報、構造化データなど、

AIが「どんな情報を、誰が、どんな意図で発信しているのか」を理解するための要素です。

AIに信頼されるサイトは、見た目のデザインよりも、

情報が整理され、出典や発信者が明確であることを重視しています。

“構造”は、AIがあなたのサイトを「理解できる状態」にするための前提条件です。

2. 更新:AIに気づかせる仕組みを設計する

次に、OAI-SearchBotが重視しているのは「更新」です。

AIは更新性の高いサイトを好みます。

sitemap.xml、Last-Modifiedなどの更新シグナルを通じて、

「このサイトには新しい情報がある」と認識します。

更新設計とは、AIに「ここに答えがあります」と声をかける仕組みづくり。

情報発信を続けている姿勢そのものがAIにとっての信頼要素になります。

3. 内容:AIが推薦し、人に届く中身を磨く

そして最後に、ChatGPT-Userが重視しているのは「内容」です。

AIは、根拠や一次情報をもとに「この企業を紹介する価値があるか」を判断します。

コンテンツの質を高めるためにも、E-E-A-Tや一次情報など貴社しか持っていないノウハウや知見を出し、ユーザーに有益なコンテンツにすることが非常に重要です。

以上、いかがでしたでしょうか。

株式会社bonのサーバーログを通してAIの動きを見ていると、

「ちゃんと見てくれているんだな」「毎日せっせと働いているんだな」と感じることがあります。

そう思うと、AIが少し身近で、怖くない存在に思えてきませんか?笑

AIはブラックボックスでも、オバケでもありません。

あなたの会社のことを一生懸命に理解しようとしてくれています。

ぜひそんなAIを、もっと身近に感じてみてください。

bonが考える、これからのWeb運用

bonでは、この「構造・更新・内容」を軸にした

AIフレンドリーなサイト設計を、クライアントごとに最適化しています。

- STUDIOなどノーコード環境でもAEO(AI検索最適化)を実現

- ログや解析データに基づくAIクローラーの挙動把握

- 企業のCEPからスタートするコンテンツ運用

LLMO/AEO対策を行いたいけど、何から改善すれば良いか分からない、という方はお気軽に株式会社bonまでお問い合わせください。