AI経由アクセスの平均は0.22%。貴社のサイトはそれ以上?それ以下?

ここ数年で、私たちが情報を探す方法は大きく変わりつつあります。

従来のGoogle検索やSNSに加え、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIが「調べる入口」として利用されるようになりました。AIに質問を投げかけ、その回答から必要な情報にたどり着く──そんな行動が、すでに当たり前になり始めています。

弊社スタッフ自身も、今日食べに行くお店をGPTに聞いたり、ちょっとした調べごとをGPTで済ませたりするのが日常になっています。ほんの1年前までは考えられなかったほど、ユーザーの検索行動は急速に変化しました。

その変化はBtoCだけでなくBtoBの領域にも及んでいます。実際に弊社にも「GPTにおすすめされたので問い合わせました」というお客様が増えてきています。「嬉しいなー」と思う反面、自社もアプローチの方法が大きく変わることに驚いていますが、でもAIがきっかけで企業と接点が生まれることは、もはや珍しくなくなっています。

では、AIを通じて自社サイトにアクセスが生まれている割合はどのくらいでしょうか。

調査によると、平均はサイト全体アクセスのわずか0.22%。数字だけを見れば小さく感じるかもしれません。しかし、これは「AIの回答から実際にユーザーがあなたのサイトを訪れた痕跡」を示すものであり、AI時代の新しい評価指標にも使えるかもしれません。

0.22%を上回っているサイトもあれば、それを下回り「AI検索に登場できていない」サイトもあります。

この差は今後、リード獲得や問い合わせに直結する可能性が高く、見過ごすことはできません。

目次

0.22%が意味すること

AI経由のアクセスを測るとき、いくつかの指標があります。その中でも セッション比率(平均0.22%) は「AIが自社サイトの入口としてどれだけ貢献しているか」を示す指標として有効です。

※ちなみに、ページビューは0.12%、人数は0.17%だそうです。

引用元:https://ahrefs.com/blog/ja/ai-traffic-study/

この0.22%という数字は、全セッションのうち「ChatGPTやPerplexityなどAIの回答から始まった訪問」が占める割合です。つまり AIが回答の中でサイトを提示し、ユーザーが実際にクリックして訪問した結果 が数値に表れています。

重要なのは、これは「AIに好かれている度合い」を直接示すものではない点です。正確には、AIに拾われる+ユーザーが興味を持つ という二段階を経て生まれた“間接的な痕跡”です。とはいえ、検索チャネルの変化が進む中で「自社がAI検索の文脈に登場できているか」を推し量る新しい手がかりになります。

さらに注目すべきは、この比率が今後大きく変化していく可能性があるということです。現時点では0.22%とわずかに見えるかもしれません。しかし、AI検索の利用が広がるにつれ、数年後には数%規模になることも十分考えられます。逆にいえば、今の段階で0.22%を大きく下回っている場合、AI検索の文脈から外れ、競合に先を越されるリスクが高まるでしょう。

そして注意すべきは、たとえ平均を上回っていても、全体のアクセス数が減少しているなら赤信号ということです。AI経由の比率が高くても、母数そのものが減ってしまえば成果につながりません。比率だけで安心するのではなく、アクセス全体の動向とあわせて確認することが不可欠です。

AI経由アクセスで差が出た実例

AI経由アクセスの平均はセッション比率で0.22%ですが、実際のサイトによって大きな差があります。

あるbonのクライアントでは、平均の8倍にあたるAI経由アクセスを獲得しています。AIの回答から積極的に引用され、問い合わせにつながるケースも生まれています。理由は明確で、サイトの構造が整理されていて情報が分かりやすく、さらに一次情報が豊富に掲載されているからです。ページ冒頭に結論や定義があり、FAQ形式の補足も整っているため、AIが回答を組み立てる際に非常に利用しやすかったのです。

一方で、0.1%程度しかAI経由アクセスがないクライアントもいます。アクセス減少の相談をいただき解析したところ、AI経由セッションはわずか0.1%でした。しかもそのサイトはあるイベントの公式サイトでありながら更新が滞っており、最新情報はむしろ有志によるnoteの方が充実していました。結果としてAIは「鮮度が高く、情報量が豊富な方」を参照し、公式サイトはAI検索の文脈から外れてしまっていたのです。

この2つの対照的な事例から分かるのは、AIに拾われやすいかどうかは偶然ではなく、サイト設計・情報の一次性・更新の姿勢に大きく左右されるということです。AIは人間のように「雰囲気」で判断するのではなく、構造・鮮度・一次情報性といった“機械的に理解しやすく信頼できる要素”を重視しているのです。

AIに拾われやすいサイトの特徴

前章で見たように、AI経由アクセスの差は「運や偶然」ではなく、サイトの作りや情報の質によって生まれます。では、具体的にどのような特徴を持つサイトがAIに拾われやすいのでしょうか。

1. 一次情報が豊富にある

AIはネット上の膨大な情報から回答を組み立てます。その中で信頼されやすいのは、他サイトには載っていない一次情報です。取材記事、公式発表、独自データ、現場写真などは、AIにとって「引用する価値がある信頼ソース」として扱われやすくなります。

例:

- 自社が独自に行ったアンケート調査結果を公開している

- 製品の公式スペック表やリリースノートをまとめている

- イベント主催者が公式の開催レポートや写真を掲載している

2. 情報構造が分かりやすい

ページ冒頭に結論や定義がある、FAQ形式でよくある質問が整理されている、見出し構造が整理されている──こうした「機械にも人にも読みやすい情報整理」は、AIにとって回答に取り込みやすい形です。

例:

- 記事冒頭に「○○とは?」と一文定義を置く

- 「よくある質問と回答(FAQ)」を箇条書きで整理する

- H2/H3見出しで内容を論理的に区切る

3. 更新が継続されている

数年前のまま更新が止まったサイトは、AIにとって「情報鮮度が低い」と見なされます。逆に定期的に更新されているサイトは「最新情報がここにある」と判断されやすく、引用される可能性も高まります。

例:

- ニュースリリースページが毎月更新されている

- イベント情報が最新年度まで追加され続けている

- 「2025年版」といった年次リフレッシュ記事がある

4. 内部リンクや関連情報が充実している

孤立したページではなく、関連記事やカテゴリページと有機的につながっているサイトは、AIにとって「テーマ全体を理解しやすい」構造になっています。クラスターとして整理されていることはAI検索での信頼性向上にも直結します。

例:

- 用語集トップから各用語記事へ遷移でき、逆に用語記事からトップに戻れる

- 記事の末尾に「関連記事一覧」や「タグページ」が整備されている

- 採用サイトで「社員インタビュー」から「募集要項」や「会社概要」ページへリンクできるようにしている

5. 構造化データで補強されている

Schema.orgなどの構造化データを用いることで、記事の意味やFAQの関係性をAIに明示できます。これにより単なるテキストよりも機械的に理解しやすくなり、回答への引用率を上げることができます。

例:

- 製品ページに Product スキーマを付与し、価格・発売日・レビューを示す

- 記事ページに Article スキーマを設定し、著者・公開日・更新日を指定する

- FAQセクションに FAQPage スキーマを追加する

これらの特徴は「人間にとって読みやすい・分かりやすい」こととも重なっています。つまり、AIに拾われやすいサイトとは、結果的にユーザーにとっても価値あるサイトであることが多いのです。

AIに拾われないと生じるリスク

AI検索が普及するなかで、AIに拾われないサイトはユーザーとの接点を失い、将来的な機会損失を招く可能性があります。検索エンジンで上位に表示されていたとしても、AIの回答に登場しなければユーザーの目に触れる機会は限られてしまう──そんな状況が現実に起き始めています。

1. AI検索に登場しない=ユーザー接点の減少

ChatGPTやPerplexityといったAIを使うユーザーは増えています。そこで自社サイトが一度も提示されなければ、新しい検索行動の入口に立てないということです。これまで検索で得られていた流入が、徐々にAI側に移行していく中で、接点が失われるリスクがあります。

2. 競合に「推薦枠」を奪われる

AIは回答の中でごく限られた数の情報源しか提示しません。もし自社がそこに入らなければ、その席は競合他社に譲り渡すことになります。実際、あるイベントの公式サイトが更新を止めていた結果、AIは有志によるnote記事を参照するようになり、公式サイトは事実上の入口を失ってしまいました。

3. 信頼性・ブランド認知への影響

ユーザーはAIが提示するサイトを「信頼できる情報源」として受け止める傾向があります。逆に、自社が登場しなければ「その分野で権威性がないのでは」「情報が古いのでは」と疑われる可能性もあります。AIに拾われないことは、ブランドの信頼性を下げるリスクにもつながります。

4. 将来のリード獲得機会の損失

bonのクライアントの中には「GPTにおすすめされたので問い合わせました」という声が増えています。AI検索はすでに新しいリード獲得経路として動き出しています。ここで露出できないということは、数年後に訪れるであろうAI主流時代において、リードを取り逃す可能性が高いのです。

AIに拾われやすくするための改善ポイント

AIに拾われるかどうかは偶然ではなく、サイトの情報設計や更新の姿勢に大きく左右されます。では、具体的にどんな改善を行えばよいのでしょうか。ここでは、代表的な6つのポイントを整理します。

※全て実施する必要はございません。サイトの性質によって、重要な点から実施することをお勧めいたします。

1. ページ冒頭に結論や定義を置く

AIは回答を組み立てる際に、ページの冒頭部分を参照することが多いと考えられます。記事冒頭に「○○とは?」という定義や、要点を3〜5行でまとめた結論を置くことで、AIに引用されやすい形になります。

2. FAQやQ&A形式で情報を整理する

ユーザーのよくある質問をQ&A形式でまとめておくと、AIが「質問に対する答え」として抜き出しやすくなります。FAQは人間の読者にとっても分かりやすく、ユーザー体験の改善とAI最適化を両立できる施策です。

3. 一次情報を積極的に発信する

AIは一次情報を重視します。独自調査のデータや公式発表、現場写真や図解など、そのサイトでしか得られない情報を積極的に掲載することが、AIにとって「引用する価値のある信頼ソース」につながります。

例:

- 独自アンケートや調査データを公開する

- 製品の公式スペックやリリースノートをまとめる

- イベントの公式レポートや現場写真を掲載する

4. 内部リンクを強化し、孤立ページをなくす

関連ページ同士をリンクで結び、テーマのまとまりを作ることも重要です。孤立したページはAIにとって理解が難しく、テーマ全体の信頼性が下がります。

例:

- 用語集トップと各用語記事を相互にリンクする

- 記事末尾に関連記事一覧やタグページを設置する

- 採用サイトで「社員インタビュー」から「募集要項」や「会社概要」に遷移できるようにする

5. 構造化データを導入する

Schema.orgの構造化データを付与することで、記事の種類やFAQの関係性をAIに正しく伝えることができます。

例:

- 記事ページに Article スキーマを設定し、著者・公開日・更新日を明示

- FAQセクションに FAQPage スキーマを追加

- 製品ページに Product スキーマを付与し、価格・発売日・レビューを表示

これにより、テキストだけでは伝わりにくい意味をAIに正確に解釈させることができます。

6. 定期的な更新で情報鮮度を維持する

古いまま放置されたページはAIにとって「優先度の低い情報」となり、引用されにくくなります。年次更新(「2025年版」など)や最新ニュースの追加などで、常に情報が新しいことを示すことが大切です。

ここで紹介したのは代表的な6つの改善ポイントに絞っています。より詳細な実践方法については、こちらの記事で取り上げていますので、あわせてご覧ください。

0.22%を測る方法(GA4)

AI経由アクセスの比率を調べるには、まずGA4(Google アナリティクス 4)で計測するのが基本です。ここでは、GPT経由アクセスを例にした手順をご紹介します。

弊社サイトのキャプチャにてご紹介いたしますが、念のためモザイクを入れておりますので見にくい点だけご容赦ください。

事前準備

- GA4が導入されていることが前提です。もしまだ入っていない場合は、無料で導入できるので今すぐ設定しましょう。

- 可能であれば、サーチコンソールやヒートマップツール(Microsoft Clarity など)も同時に導入しておくと、流入経路やユーザー行動を多角的に分析できます。

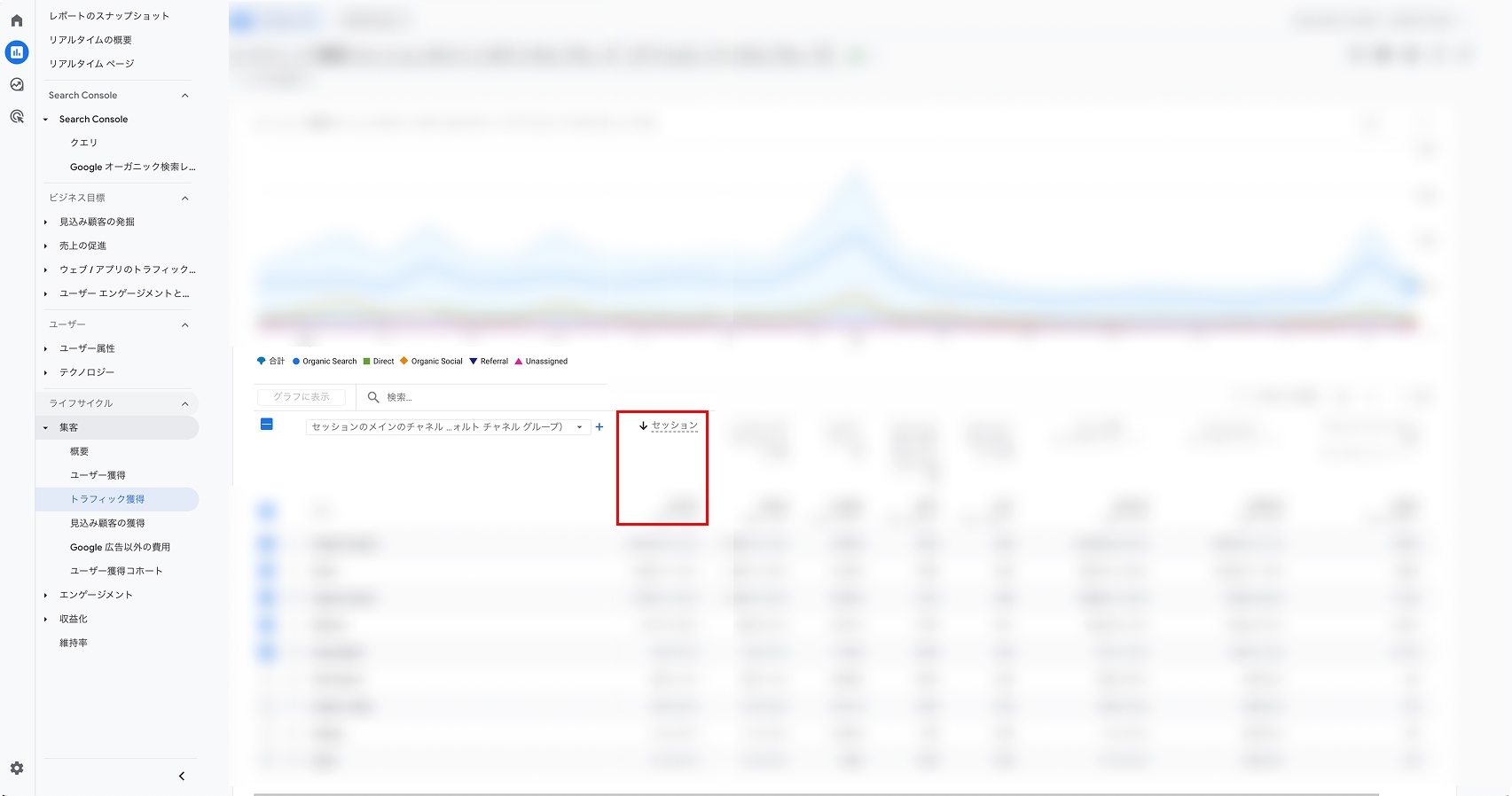

①まずはGA4の画面左からレポートを選択します

②画面左のメニューから【集客>トラフィック獲得】を選択

③画面内にある【セッション】がサイトの全アクセス件数のため、メモしておいてください

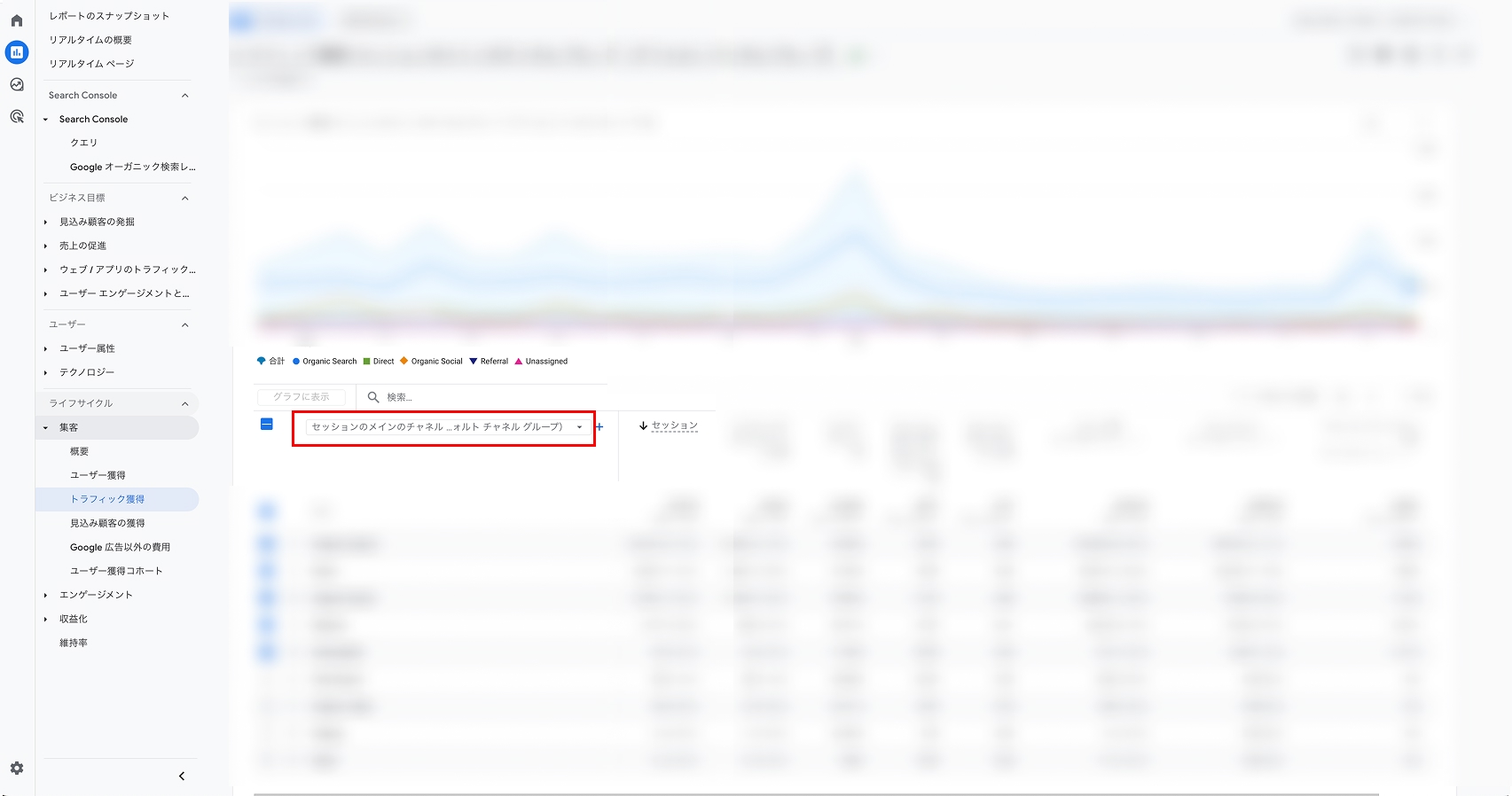

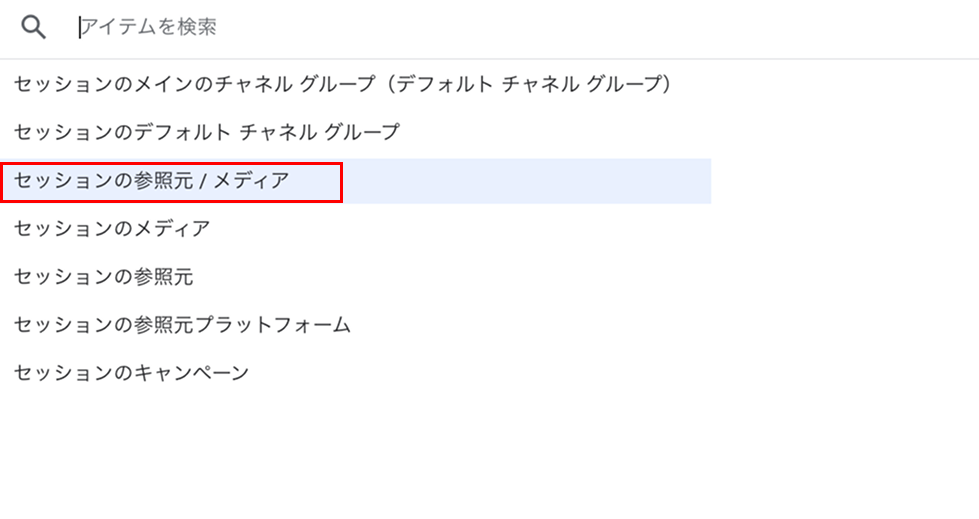

④検索窓の下のプルダウンから【セッションの参照元/メディア】を選択

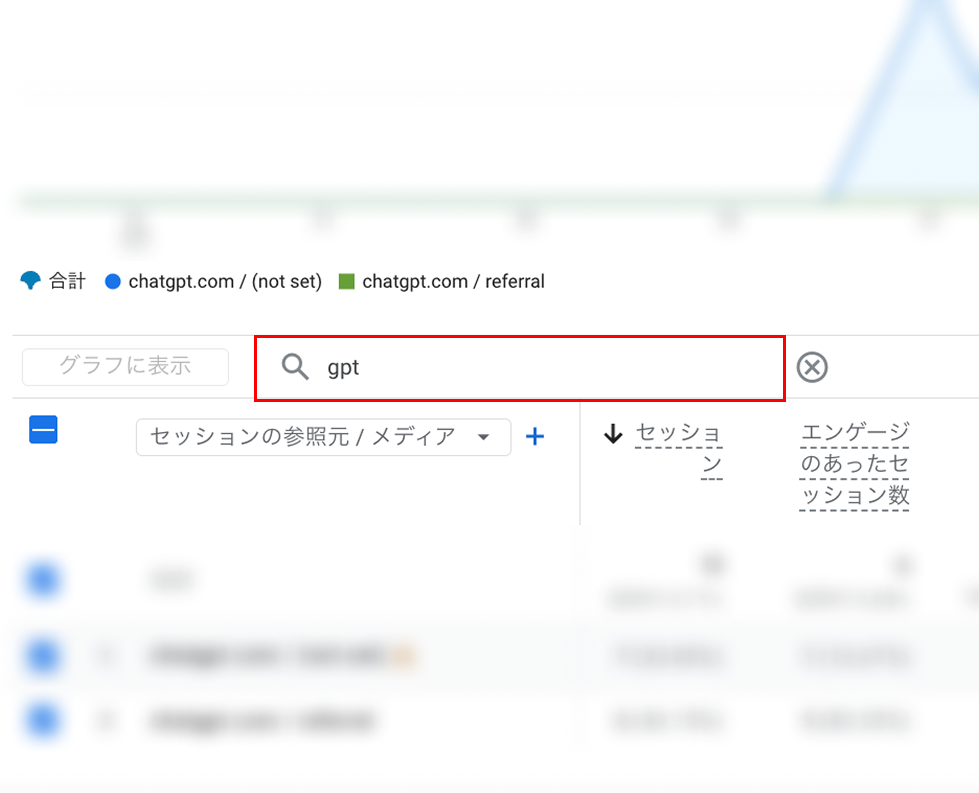

⑤少し上の検索窓で「gpt」と入力しエンターキーを押してください。表示される【セッション】の数がGPT経由でアクセスした回数です

⑥perplexity.aiやclaudeなど全AIを入力しても良いのですが、ざっくり目安を見る場合は、「GPTは全AIのうち約50%を占める」そうなので2倍にします。

引用元:https://ahrefs.com/blog/ja/ai-traffic-study/

⑦【(GPT経由のセッション数 ✕ 2)÷全体アクセス数 = GPT経由のアクセス率】と計算できます。

この計算によって、自社サイトがAI検索経由でどの程度の訪問を得ているかを、0.22%という平均値と比較できます。

※一部のAI(特にBing Copilotなど)はリファラを渡さず「direct/none」に分類される場合もあります。そのため数値は過小評価になりやすいことに留意が必要です。

まとめ──AIに拾われるサイトへ

本記事では、AI経由アクセスの平均値(セッション比率0.22%)を起点に、AI時代における新しい評価指標と、その改善ポイントを見てきました。

- AIに拾われないことは、ユーザー接点の減少・競合に推薦枠を奪われる・ブランド信頼性の低下・将来のリード獲得機会の損失の可能性があります。

- 0.22%という数字は、AI検索の回答に自社が登場し、そこからユーザーが実際に訪れた“間接的な痕跡”を示します。0.22%を上回っていてもアクセスが減少しているサイトもあるため、ひとつの目安としてください。

- GA4で誰でも簡単に計測できるため、是非実施してみてください。

- 差を分けるのは運や偶然ではなく、一次情報の有無・情報構造のわかりやすさ・内部リンク・更新頻度・構造化データなどが要因として挙げられます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Q. AI経由アクセスが平均を下回っている場合、すぐに改善が必要ですか?

→ 一概には言えませんが、更新が止まっている、一次情報が不足している場合は改善の優先度が高いです。

Q. 数値が平均を上回っている場合は、安心して良いですか?

→ 現時点では優位性がありますが、安心はできません。AI検索の利用は急速に拡大しており、平均値自体が今後上昇する可能性が高いからです。むしろ「現状の強みを維持するために定期更新を続ける」ことが重要です。

Q. GPT以外のAI経由も含めて測定するべきですか?

→ はい。GPTがAI経由流入の約半数を占めますが、PerplexityやClaude、Poeなども存在感を増しています。可能なら複数のリファラーを測定し、全体像を把握するのがおすすめです。

Q. Direct/none に含まれてしまうAIアクセスはどう扱えばいいですか?

→ 完全に切り分けるのは現状難しいですが、既知のリファラーを拾い出すだけでも傾向を把握できます。将来的にはより詳細に判別できるツールや手法が出てくると考えられます。

AI検索が普及するスピードは、1年前には想像できなかったほど速いものです。今日のわずか0.22%は、数年後には数%規模に拡大しているかもしれません。そのとき、AIに拾われるサイトとそうでないサイトの差は、今以上に大きく広がるはずです。bonでは、クライアントごとに現状を解析し、「AIに拾われやすい設計」へ改善するご支援を行っています。

「自社サイトはAIに拾われているのか?」と気になった方は、ぜひ一度bonへご相談ください。