AIO/LLMO/GEO:bonが逆に2.3倍アクセスを伸ばした56のチェックリスト公開

AIO/LLMO/GEOの影響とbonの取り組み

ここ数年で、検索の在り方は大きく変わりました。

生成AIやGoogleのAI Overviewの登場により、検索結果画面に直接AIが回答を表示するようになり、従来型のSEOだけに頼っていた多くの企業サイトはアクセス数が減少しています。

「記事を増やせば流入が増える」「順位が上がればクリックされる」──そんなこれまでの常識が、必ずしも通用しなくなったのです。

実際に、bonのクライアントの中にもAIO/LLMO/GEOの影響を受け、アクセスが30〜40%ほど減少した企業が出てきました。Google自身は「アクセスは減ってもコンバージョン数は変わらない」としていますが、例えば資料請求のような浅いコンバージョンを軸にリード獲得をしている企業では、実際に件数が減っているケースも少なくありません。

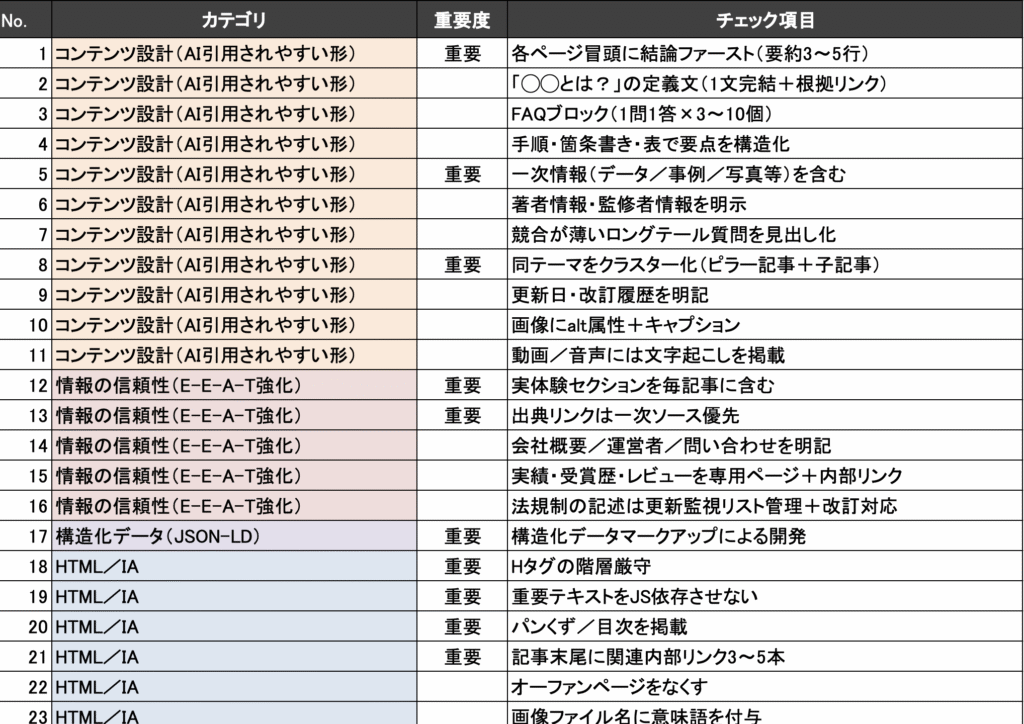

そこでbonでは、社内でAIO/LLMO/GEO対策チェックリストを作成し、それを記事に反映しました。

その結果、通常の記事と比べて自然検索からの直接流入が2.3倍に増加。結果的に、AIによるアクセス減少が起きる以前よりもアクセスが増加する成果を実現しました。

本記事の結論

- bonは独自のチェックリストを使ってアクセスを2.3倍に増加させました。本記事でダウンロードいただけますので、是非ご活用ください

- EEATを満たすことは前提であり、そのうえでAIに検索・引用されやすいサイト設計とコンテンツ設計が不可欠です。

- 従来のSEOだけでは限界があり、「AIに拾われる」と「人に選ばれる」の両立が今後の鍵になります。

▼bonチェックリスト

チェックリストをダウンロード >

※「ご相談内容の詳細」に「AIO・LLMO・GEOの資料ちょうだい!」と書いてください

目次

チェックリストのご案内

今回bonが実際に成果を出したのは、AIO/LLMO/GEO対策を体系化したチェックリストを活用したからです。

このチェックリストでは、

- AIに引用されやすいコンテンツ設計

- 指名検索を増やすための仕組みづくり

- リッチリザルトや構造化データの最適化

- アクセス解析による効果検証と改善プロセス

といったポイントを網羅しています。

本記事ではその中でも、特に重要な項目をピックアップして解説します。

そして、全項目をまとめた完全版チェックリストは資料としてダウンロード可能です。

AIによる検索体験の変化は、今やどの企業にも直結する課題です。

ぜひこのチェックリストを活用して、自社の施策にお役立てください。

チェックリストをダウンロード >

※「ご相談内容の詳細」に「AIO・LLMO・GEOの資料ちょうだい!」と書いてください

1.各ページ冒頭に結論ファースト(要約3〜5行)

結論をページ冒頭に置くことで、ユーザーは「このページが自分にとって読む価値があるかどうか」を数秒で判断できます。生成AIやLLMOが引用する際にも、最初にある要約が拾われやすくなり、AI露出の確率が高まります。

また、検索ユーザーの多くは「結論から知りたい」という意図で訪れるため、冒頭に要点がまとまっていることで直帰率の低下や読み進め率の向上にもつながります。SEOとAI対応、どちらにも効果のある基本設計です。

ちなみに、この記事の冒頭にも結論を置いていますので、ぜひ参考にしてください。

5.一次情報(データ/事例/写真等)を含む

AIや検索エンジンは、他にはない一次情報を高く評価します。統計データ、実際のプロジェクト事例、現場の写真などを盛り込むことで、記事の信頼性と独自性が高まり、AIに引用されやすくなります。

後述するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)にも深く関わりますが、ネットにある情報をただまとめただけの記事には意味がありません。御社自身の実績や事例を惜しみなく盛り込むことこそが、信頼を勝ち取る鍵です。

実際に、この記事でもbonの一次情報を随所に入れています。ぜひ活用していただき、「自社にしか出せない情報」がどれだけ記事の力になるかを体感してください。

8.同テーマをクラスター化(ピラー記事+子記事)

記事を単発で書くだけでは、検索エンジンやAIに「この分野の専門家」と認識されにくくなります。

そこで有効なのが、ピラー記事(テーマ全体を網羅した基幹記事)と、その詳細を深掘りする子記事を組み合わせる「クラスター構造」です。

この構成を取ることで、

- 内部リンクで記事同士がつながり、SEO評価が高まりやすい

- AIやLLMOに「このテーマの情報源」として認識されやすい

- ユーザーにとっても、知りたい情報を体系的に追いやすい

といったメリットが生まれます。

結果として、単なる記事の寄せ集めではなく「知識の拠点」として評価され、検索・AIの両方で露出が増えていきます。

12.実体験セクションを毎記事に含む

検索エンジンもAIも、単なる情報の寄せ集めではなく「実際の経験に基づく一次情報」を高く評価します。

そのため記事には必ず、実体験や現場の声、プロジェクトを通じて得た学びを盛り込むことが重要です。

たとえば「こうすれば成果が出ます」と一般論を述べるのではなく、「弊社で実際にこの方法を試した結果、○○が△△%改善した」と書くだけで、説得力が格段に増します。

ユーザーにとっても「机上の空論ではなく、実際にやって成果が出た情報」と感じられるため、記事の信頼性・納得感が高まります。

AIに引用されやすい記事にする上でも、E-E-A-Tを担保するためにも、実体験セクションは欠かせません。

13.出典リンクは一次ソース優先

記事で情報を引用する際には、必ず一次ソースを参照してください。

まとめ記事や二次情報に頼ると信頼性が下がり、SEO評価やAI引用の対象にもなりにくくなります。

たとえば調査データを使うなら、ニュース記事経由ではなく調査機関の公式発表ページにリンクする。法律や規制に関しては、解説記事ではなく政府や自治体の公式ページにリンクする。こうした姿勢が「正確な情報を届けているサイト」としての評価につながります。

また、引用する場合は必ず 「引用元:https://〜〜〜」 と明記し、引用元とURLをセットで提示してください。これによりユーザーは情報を確認でき、記事全体の透明性が高まります。

ユーザーにとっても、根拠が一次情報で示されていることで安心感が増します。「どこから得た情報なのか」を明確にすることが、記事全体の信頼性を大きく底上げするのです。

17.構造化データマークアップによる開発

検索エンジンやAIが記事の内容を正しく理解し、適切に引用・表示するためには、構造化データ(JSON-LD)の実装が不可欠です。

「FAQ」「レビュー」「会社情報」「記事の著者情報」などをマークアップすることで、検索結果にリッチリザルトが表示されやすくなり、クリック率の向上にもつながります。

特におすすめなのは、サイトリニューアルのタイミングで実装してしまうことです。

後から追加することも可能ですが、その場合は既存コードの調整が必要になり、工数やコストがかさみがちです。設計段階から入れておけば無理なく整合性を保て、公開直後からSEOやAI引用の効果を享受できます。

さらに採用領域でもメリットがあります。Google for JobsやGoogleビジネスプロフィールで構造化データが参照されるため、採用ページや求人情報を検索結果に反映しやすくなるのです。

見た目には現れない裏方の工夫ですが、構造化データは成果を左右する重要な要素です。

18.Hタグの階層厳守

Hタグ(見出しタグ)は、ページ全体の情報構造を示す「骨格」です。

AIや検索エンジンは、H1からH2、H3といった階層を手がかりにページ内容を理解しています。そのため、Hタグを正しく使うことはSEO評価やAI引用に直結します。

ありがちな失敗は、デザインの都合でH2とH3を飛ばしてH4を使う、強調目的でHタグを乱用するといったケースです。これでは検索エンジンに正しい情報階層が伝わらず、内容が分かりにくくなってしまいます。

適切な階層設計により、

- 記事全体の論理構造が明確になる

- ユーザーも目次や見出しから内容を把握しやすくなる

- AIや検索エンジンに「体系的に整理された情報」と認識されやすくなる

といったメリットが得られます。

最近、bonのブログでもWordPressのブロックエディタを導入しましたが、これが非常に便利です。

どの見出しがH◯なのか一目で分かりますし、画像もコピー&ペーストでアップロード可能。結果として、更新にかかる時間が大幅に短縮されました。正しいHタグ設計を維持する環境を整えることが、記事更新の効率化にも直結するのです。

見出しの階層=記事のストーリー設計。ここを守るだけで、成果に直結する記事の基盤が整います。

19.重要テキストをJS依存させない

記事の中で特に重要なテキストは、JavaScript(JS)で生成するのではなく、HTMLに直接記載する必要があります。

検索エンジンやAIはJavaScriptの読み込みを完全に保証しているわけではなく、処理が遅れたり省略されたりするケースがあります。その結果、肝心の情報が正しく認識されないリスクがあるのです。

たとえば、ページタイトル、見出し、要約文、FAQ、商品名やサービス名などは、必ずHTML上に直接書くことが推奨されます。

JS依存にしてしまうと、AIが引用すべき要素を拾えず、SEO評価やAI検索の露出機会を逃してしまいます。

特にAIO(AI Overview)やLLMOへの対応を意識するなら、検索エンジンが確実に認識できる形で重要テキストを配置することが基本です。

20.パンくず/目次を掲載

パンくずリストと目次は、ユーザーと検索エンジンの両方にとって「道しるべ」となる要素です。

パンくずリストを設置することで、ユーザーは自分がサイトのどこにいるのかを直感的に理解できます。加えて、検索結果画面にも反映されやすくなり、クリック率の向上にもつながります。

目次は長文記事に必須です。記事冒頭に目次を置くことで、ユーザーは自分が読みたい情報にすぐアクセスできます。これは直帰率の低下、滞在時間の増加に効果的です。

さらに、検索エンジンやAIもパンくずや目次を「情報の構造」として認識します。そのため、SEOやAI引用の精度を高める上でも欠かせない要素です。

「どこに何が書いてあるのか」が一目でわかる構造を整えることが、ユーザー体験と成果向上の両方に直結します。

21.記事末尾に関連内部リンク3~5本

記事を読み終えたユーザーに「次にどこへ進んでもらうか」を示すのが、記事末尾の関連内部リンクです。

3〜5本の関連リンクを設置することで、ユーザーのサイト回遊が自然に広がり、離脱を防ぐことができます。

これはSEOの観点でも効果的です。内部リンクが増えることで検索エンジンはサイト全体の構造を理解しやすくなり、テーマの網羅性や専門性を評価してもらいやすくなります。さらにAIへの対応としても、関連リンクが整理されていることで「このテーマに強いサイト」と認識されやすくなり、AIに引用される確率が高まります。

内部リンク最適化のポイント

サイト内の内部リンクを適切に最適化することも、SEOとAIOの両面で大きな効果があります。

- クローラー効率を高める

内部リンクを張り巡らせることで、検索ロボットがサイトを効率よく巡回でき、全ページがより確実にインデックスされます。 - 関連性をアピール

関連する記事同士をリンクで結ぶと、サイト全体として専門性・網羅性が高いと評価され、AIにも「特定テーマの信頼できる情報源」と認識されやすくなります。 - 具体的な対策例

- サイト構造を整理する:カテゴリやタグを整備し、トップページやカテゴリページから重要ページへ導線を設ける。パンくずリストも有効。

- 関連コンテンツ同士をリンク:記事本文で「詳しい手順はこちら」「関連解説はこちら」といった自然なリンクを設置。

- 孤立ページをなくす:すべてのページが内部リンクで接続される状態を維持。オーファンページは避ける。

- サイト構造を整理する:カテゴリやタグを整備し、トップページやカテゴリページから重要ページへ導線を設ける。パンくずリストも有効。

24.画像をWebP/AVIF+遅延読み込み

記事やサイトの表示速度は、ユーザー体験・SEO評価・AI引用のいずれにおいても非常に重要です。特に画像はページの読み込み速度に大きく影響するため、軽量フォーマット(WebPやAVIF)を活用することが必須です。

- WebP(ウェッピー)

- AVIF(エーブイアイエフ)

と読みますが、いずれも従来のJPEGやPNGよりもファイルサイズを大幅に削減でき、画質を落とさずに表示速度を改善できます。

さらに、ファーストビュー以外の画像は遅延読み込み(Lazy Load)を導入しましょう。ユーザーがスクロールしたタイミングで初めて画像を読み込むため、初回表示が大幅に高速化されます。

- 表示速度が改善 → 直帰率の低下・滞在時間の増加につながる

- モバイル環境でも快適に表示され、離脱を防げる

- Core Web Vitals(CWV)の指標改善につながり、SEO評価が安定する

余談ですが、bonではこれらの形式はデフォルト対応しています。しかし、いまだにWebPやAVIFに対応していない制作会社も存在します。リニューアルを依頼する際には、ぜひ「貴社はWebP/AVIFに対応していますか?」と聞いてみてください。業者の力量や最新技術への対応度を見極める一つの判断基準になるはずです。

25.CSS/JSの縮小・分割、不要スクリプト削減

サイトの表示速度を大きく左右するのが、CSSやJavaScript(JS)の最適化です。

これらが肥大化すると、読み込みに時間がかかり、ユーザー体験やSEO評価に悪影響を及ぼします。AI引用の対象となるためにも、軽快な表示は欠かせません。

最適化のポイントは次の3つです。

- 縮小(Minify)

不要なスペースや改行を削除し、ファイルサイズを軽量化します。 - 分割(Split)

すべてのページで不要なコードを読み込まず、必要な箇所ごとに分割して効率的に読み込ませます。 - 不要スクリプト削減

使っていないライブラリや外部スクリプトを整理し、サイトの負荷を減らします。

こうした対応により、Core Web Vitals(CWV)の改善、SEOの安定化、ユーザー離脱率の低下といった効果が期待できます。

サイトは見た目のデザインだけでなく、裏側のコード設計も成果を大きく左右します。軽量で無駄のないコードが、検索にもAIにも好まれる設計です。

28.robots.txtでAIクローラーをブロックしない

検索エンジンやAIが情報を収集する際に最初に参照するのが、robots.txt です。

ここでAIクローラーをブロックしてしまうと、AIに記事が学習・引用される機会を自ら失うことになります。

特に最近は、OpenAIをはじめとする生成AIや検索エンジン各社が独自のクローラーを公開しています。

これを誤って拒否してしまうと、「AIに取り上げられない=存在しないも同然」という状況に陥る可能性があります。

もちろん、セキュリティ上どうしても公開したくない領域は除外すべきですが、基本的には公開用コンテンツはクローラーに開放しておくべきです。

「AIに拾われやすい設計」を意識するなら、robots.txtの設定を見直し、AIクローラーをブロックしないことが大前提です。

30./ai.txtや/llms.txtの設置(任意)

最近、AIクローラー向けに情報の指示役割を担う llms.txt ファイルへの注目が高まっています。これは、AIに対して主要なコンテンツを明示的に示すガイドとして機能します。

しかし、Googleは現時点でllms.txtを参照していません。GoogleのJohn Mueller氏も「現在、llms.txtを利用しているAIシステムはない」と明言しており、AI Overviewsの表示には通常のSEO施策で十分だとしています。

引用元:https://www.suzukikenichi.com/blog/google-ai-system-doesnt-use-llms-txt/

実際に、bonではllms.txtを実装していませんが、問題なくクローリングされており、AIへの露出にも影響はありません。

したがって、現時点では設置は必須ではなく、効果が不確かな施策にリソースを割く必要はないと考えています。今後の標準化の動きを注視しつつ、必要に応じて検討すれば十分です。

38.プレスリリース・寄稿・資料公開で一次情報発信

AIや検索エンジンに高く評価されるのは、他にはない一次情報です。

そのため、自社で得た知見や調査データ、サービス提供の実績などを積極的に発信することが重要です。

有効な手段の一つが プレスリリース。新サービスや新機能の発表をプレスリリースで公開すれば、ニュース媒体やAIに拾われやすくなります。

また、専門メディアや業界サイトへの 寄稿、自社サイトでの 資料公開(ホワイトペーパーやレポート) も効果的です。

これらは単なるSEO施策にとどまらず、「このテーマに詳しいのはこの会社だ」とAIやユーザーに認識させる強力な武器になります。

さらに、指名検索を増やすことも重要です。

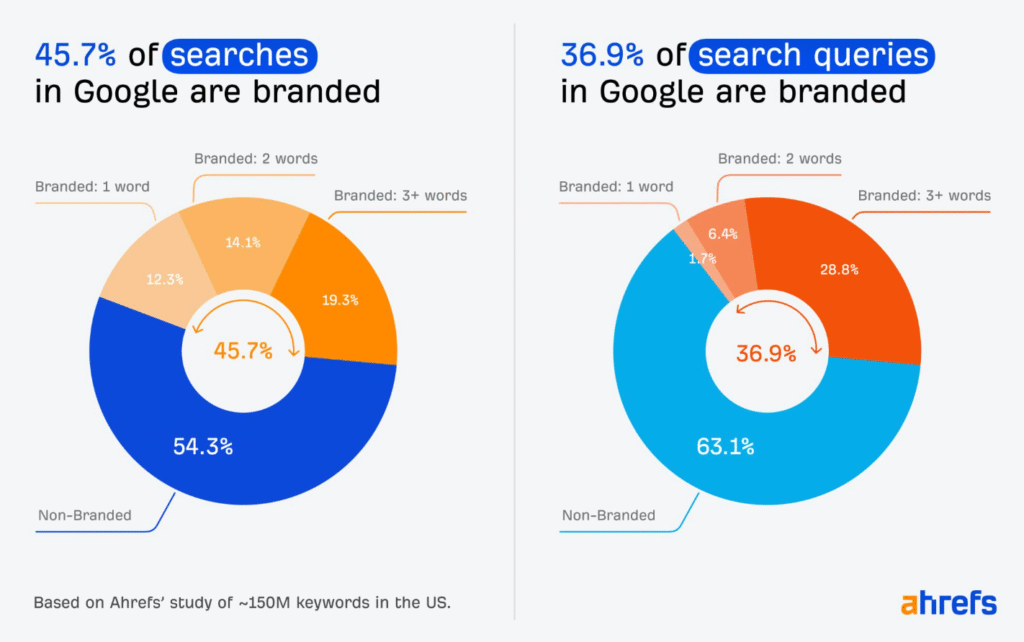

2025年5月、SEO業界で有名なツール「Ahrefs(エイチレフス)」が発表した調査によると、現在のGoogle検索の約半数はブランド名などを含んだ「指名検索」になっていると報告されています。

引用元:https://ahrefs.com/blog/almost-half-of-google-searches-are-branded-study/

例えば「大阪 Web制作会社」といった一般的な検索ではなく、「株式会社bon」といった 社名を含む指名検索 が増えています。

つまりGoogle検索は「新しいものを探す場」から「既に知っているものを比較・確認する場」へと役割を変えつつあるのです。

そのため、プレスリリースを通じて様々なメディアに取り上げられ、社名やサービス名の認知度を高めて指名検索を増やすことが、これからますます重要になります。

実際にbonでは PRwireの正規代理店 としてプレスリリース配信をサポートしており、リリース実施後に前年対比でアクセスが約27%伸長した事例もあります。

40.用語集/ナレッジベースを継続拡張

AIや検索エンジンは「情報が体系的に整理されているか」を重視します。

そのため、自社サイト内に 用語集やナレッジベースを設け、継続的に拡張していくことは非常に有効です。

- 専門性の強化

特定分野の用語やテーマを網羅することで、検索エンジンやAIに「この領域の専門サイト」と認識されやすくなります。 - 内部リンク効果

各記事から用語集へリンクを張ることで、サイト全体の関連性が高まり、SEO評価やAI引用の可能性も高まります。 - ユーザー体験の向上

記事内で分かりにくい専門用語にリンクを設ければ、読者はスムーズに理解を深められ、回遊性も自然に向上します。

実際に、弊社のクライアントでもサイト全体のアクセスは減少傾向にある一方で、用語集ページは逆にアクセス数が増加しています。

そのため、用語集を入り口としてユーザーを引き込み、ホワイトペーパーのダウンロードや資料請求といった 中間コンバージョンにつなげる戦略も今後はより重要になります。

ナレッジベースは一度作って終わりではなく、継続的に拡張していくことが成功の鍵です。新しい知見や事例を追加し続けることで、AIやユーザーから「情報が常にアップデートされているサイト」と評価され、指名検索やリピート訪問の増加にもつながります。

42.E-E-A-Tを全記事の設計思想に組み込む

検索体験が大きく変わる中でも、Googleが一貫して評価基準として重視しているのが E-E-A-T(Experience・Expertise・Authoritativeness・Trustworthiness) です。

これは単なるチェック項目の一つではなく、すべての記事制作の前提となる思想です。

Experience(経験)

実際に体験した事例やプロジェクトの成果を盛り込み、記事を「自分たちだけの情報源」にします。

前述の一次情報や実体験がこれに該当します。特に「自分が実際に体験したこと」であれば、時系列や感情の変化まで書き添えると、より臨場感があり、価値の高い情報になります。

Expertise(専門性)

特定分野における深い知識を示し、表面的なまとめ記事との差別化を図ります。

「専門性」と聞くと専門用語を並べることだと思われがちですが、実際にはそうではありません。読者やターゲットに合わせたレベルで噛み砕いて説明することが不可欠です。

例えば:

「広告を最大化するためにはCPAを下げる。そのためにはCVRを上げる」

と専門用語だけで説明するのではなく、

「広告の効果を高めるには、1件あたりの獲得コストを下げる必要があります。そのためには、サイトを訪れた人が実際に申し込みや購入に至る確率を上げる、つまり“成約率を改善する”ことが重要です」

といったように表現すれば、誰でも理解できます。

つまりSEOのために書くのではなく、あくまでターゲットに伝えるために書くことが、専門性を示す本質です。

Authoritativeness(権威性)

専門家の監修や、第三者からの評価、受賞歴や導入実績を明示し、「権威ある情報」と認識させます。

先に触れたように、引用元は必ず一次情報を参照することがこれに該当します。

さらに、可能であれば記事内にキャプチャ画像や証拠資料を掲載することも、読者にとっての信頼性を大きく高めます。

Trustworthiness(信頼性)

出典を一次ソースに限定する、会社概要や問い合わせ先を明記するなど、透明性を担保します。

実際のスクリーンショットや検証のエビデンスがこれに該当します。

bonではクライアント様の情報をすべて公開するのは難しいですが、可能な範囲でエビデンスを提示することで記事の信頼性は格段に向上します。

E-E-A-Tは、SEOやAI引用に有利だから導入するものではなく、ユーザーに安心して意思決定してもらうための必須条件です。

記事の冒頭に結論を置く、一次情報を盛り込む、出典を明記する、会社概要を整備する――これらすべてはE-E-A-Tを体現する手段にほかなりません。

単発の施策ではなく、すべてのコンテンツに貫かれるべき思想。

E-E-A-Tを欠いた記事は、AIにも人にも選ばれることはありません。

46.約5,000文字以上の文章にする

記事の文字数は、SEOやAI引用において依然として大きな要素です。特に 約5,000文字以上 のボリュームがある記事は、検索エンジンに「網羅性の高い情報」と判断されやすく、AIにとっても引用に適した情報源となります。

AI Overview以前、bonでは原稿を おおよそ2,000文字目安 で作成していました。しかし現在は、約5,000〜6,000文字が最適と考えています。

理由は、2,000文字程度では一次情報やE-E-A-Tを十分に盛り込むことが難しいからです。逆に10,000文字近くになると、ユーザーが読むのに疲れてしまい、離脱率が高まります。

つまり、5,000文字以上で厚みを確保しつつ、読みやすさを保つことがベストなバランスです。

この文字数を確保することで、

- 同一テーマを多角的にカバーできる

- 内部リンクや用語解説を自然に挿入できる

- ユーザーの疑問を網羅的に解決できる

といったメリットが得られます。

情報の厚みはそのまま 専門性・信頼性のアピール につながります。AI・SEO双方を意識するなら、5,000文字以上を一つの基準として記事を設計しましょう。

48.AI生成コンテンツは必ず人がレビュー

生成AIの進化により、記事や原稿をAIで下書きすることは一般的になってきました。しかし、AIが出力した文章をそのまま公開するのは非常に危険です。

理由は大きく3つあります。

- 正確性の欠如

AIはもっともらしく書く一方で、事実誤認や根拠のない情報を含むことがあります。 - 独自性の欠如

ネット上の既存情報を組み合わせる傾向が強く、一次情報や実体験が反映されません。E-E-A-Tを満たすには人の視点が不可欠です。 - トーンやニュアンスの違和感

ブランドらしさやターゲットに適した表現は、人間の調整なしでは伝わりにくいことがあります。

特に注意してほしいのは、Googleは「AIで書いてもOK」と明言している一方で、コピー・言い換え・埋め込み・自動生成・再投稿などにより、ほぼすべてのメインコンテンツが付加価値を持たない状態となっているページは「最低評価」の対象になるという点です。

コンテンツの出典が明示されていても、価値が伴わなければ評価は下がります。

引用元:https://searchengineland.com/google-quality-raters-content-ai-generated-454161

したがって、AI生成コンテンツを活用する場合でも、必ず人間がレビューし、事実確認・トーン調整・一次情報の追加を行うことが必須です。

以前、bonでは記事執筆をAIライティング業者に依頼したことがありました。しかし出来上がった記事は非常に読みにくく、内容も的を射ておらず、誰が見ても品質の低いものでした。

その反省から、現在のbonでは 必ず人の手を加えることを最重要視 しています。AIの活用はあくまで下書きや補助であり、最終的には人がレビューして仕上げる。その運用に切り替えてから、実際にアクセスも着実に伸びてきています。

AIの力を借りることと、人間が責任を持つこと。その両輪が成果を生むコンテンツ制作の前提です。

56.広告の出稿で認知度をUP(指名検索UP)

前述の通り、現在のGoogle検索の約半数はブランド名を含んだ「指名検索」です。

つまり「おすすめ ◯◯」のような一般検索よりも、「◯◯社 サービス名」といった検索が増えているのです。

そのため、まずは 自社名やサービス名を知ってもらうこと が、検索流入を伸ばすための第一歩になります。ここで効果を発揮するのが広告出稿です。

リスティング広告やディスプレイ広告を活用することで、まだ接点のないユーザーにもブランドを認知してもらえます。結果として、後の指名検索につながりやすくなります。

実際にbonのクライアントでも、広告をきっかけにサービス名での検索が増加し、サイト訪問や資料請求といった中間コンバージョンの数値が改善した事例があります。

広告施策は単なるリード獲得だけでなく、「指名検索を増やすための布石」として位置づけることが、これからのSEO・AIO時代には欠かせません。

AIO/LLMO/GEO時代に成果を出すために

ここまで紹介してきたチェックリストは、すべて 「AIに拾われやすく、人にも選ばれる記事」 をつくるための具体的な施策です。

従来のSEOだけでは、検索体験の変化に対応しきれません。

しかし、各ページの冒頭に結論を置く、一次情報を盛り込む、用語集を拡張する、構造化データを整備する――といった基本を積み重ねることで、AIにも人にも信頼されるサイトを構築できます。

実際にbon自身も、このチェックリストを活用した記事制作によって 通常記事の2.3倍の自然検索流入 を獲得し、SGE以前よりもアクセスを伸ばすことに成功しました。

本記事で紹介したのは特に重要な項目だけです。

全体像を把握し、すぐに活用いただけるよう、完全版チェックリストは資料としてダウンロードできるようご用意しました。ぜひお役立てください。

チェックリストをダウンロード >

※「ご相談内容の詳細」に「AIO・LLMO・GEOの資料ちょうだい!」と書いてください

AI時代の検索流入は、準備した者だけが伸ばせます。

ぜひ今回のチェックリストを貴社の取り組みに役立てていただければ幸いです。

「やること多すぎて大変すぎる!」という方も、いつでもご相談ください。