bonは見た目だけの提案はしない

リニューアルのよくある誤解

「サイトをリニューアルすれば成果が上がる」「デザインを変えればリードが獲得できる」──そう考える企業様は少なくありません。

しかし現実はそう単純ではなく、デザインを刷新した結果、問い合わせ数が激減したケースも実際に存在します(※本記事の後半で具体例をご紹介します)。

もちろん、ブランディングを目的とするならデザインは極めて重要です。

bonもブランディングを大切にしています。

大事なのは「目的を達成するために最適な施策を選ぶ」ことであり、目的と手段を取り違えたリニューアルは成果につながりません。

それにもかかわらず、解析や現状分析を行わずに「とりあえずリニューアルしましょう」と提案する制作会社も少なくありません。

bonからすれば、これは到底信じられないことです。

なぜなら、サイトやデジタル施策は単なる“見栄え”ではなく、クライアントの事業成長に直結するものだからです。

事業理解もせず、ただ見た目を整えるだけの提案は、成果を生まないばかりか、投資を無駄にすることにつながります。

目次

bonのアプローチ

bonは「デザインをどう変えるか」から入ることはありません。

まず最初に取り組むのは、クライアントの事業を深く理解することです。

そのために、競合や業界の特性を調べ、市場調査を通してターゲットのインサイトや行動フローを把握します。

数字やデータだけでなく、クライアントの課題や想いを丁寧にヒアリングし、密なコミュニケーションを重ねます。

こうした理解がなければ、「サイトをどう改善すれば事業成長につながるのか」を正しく提案することはできません。

アクセス数とコンバージョン率の関係(+bonの判断基準)

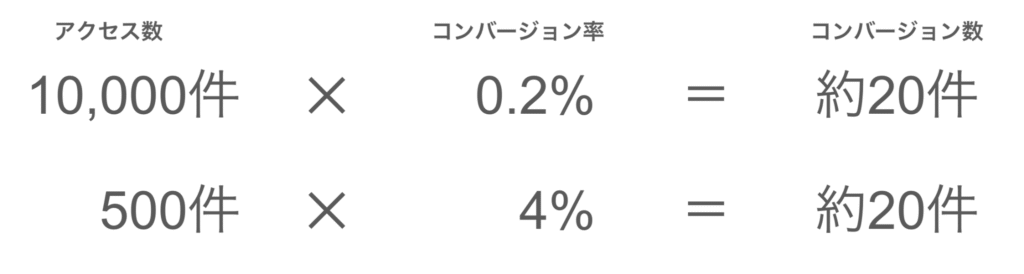

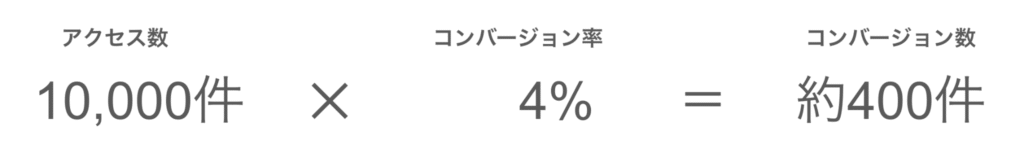

サイトの成果を考える際、基本式はシンプルです。

コンバージョン数=アクセス数 × コンバージョン率(CVR)。

アクセス数が足りないのか、CVRが低いのかによって、改善のアプローチはまったく異なります。

これはWeb解析の基礎中の基礎ですが、実際には他にも確認すべき指標は多く存在します。

ただ、まずはこの関係を理解することが出発点になります。

▲同じコンバージョン数ですが、アクセス数やコンバージョン率が異なります

▲仮にアクセス数もコンバージョン率も高いと、コンバージョン数は大きく向上します。

bonでは必ず、この「アクセス数 × CVR」の観点から現状を整理します。

| 状況 | bonの判断 | 提案する施策 |

| アクセス数が少なく、CVRが高い | サイトに大きな問題はないと判断し、改善よりも集客を優先。記事メディアやSNS、広告などを提案します | 記事メディア、SNS、広告などで集客強化を優先 |

| アクセス数が多く、CVRが低い | サイト内に課題があると判断し、導線や情報設計、フォーム改善などを提案します | ブランド設計、導線改善、情報設計の見直し、フォーム改善などでコンバージョン率の向上を図る |

ファネルの視点

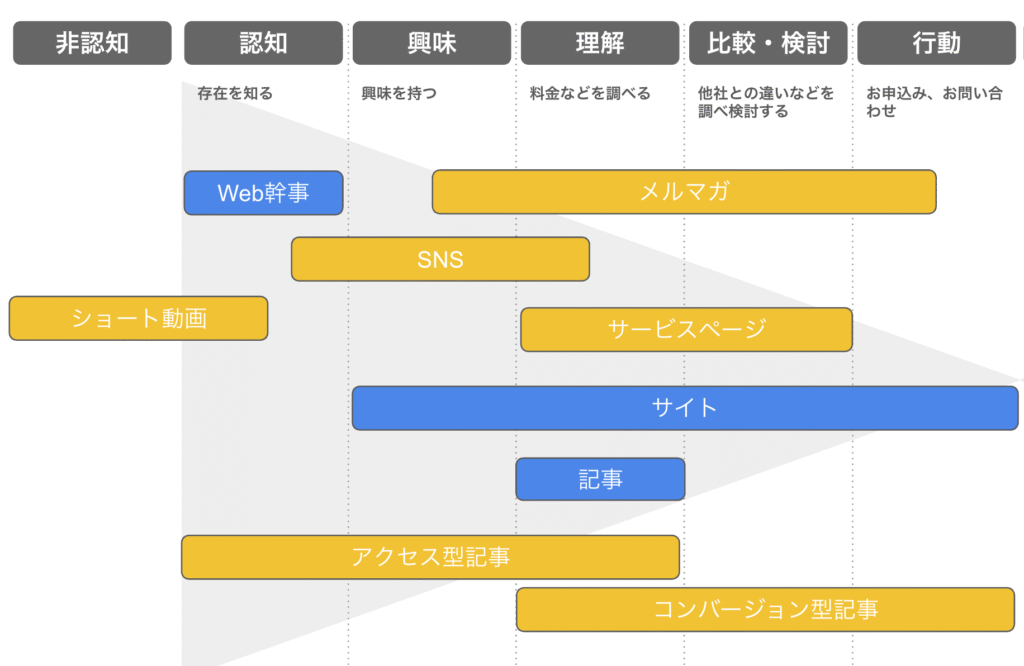

ユーザーはサービスを知ってから申し込みや購入に至るまで、いくつかの段階を踏みます。

- 認知 … サービスや会社の存在を知る

- 興味 … 「ちょっと気になる」と思う

- 理解 … サービスの内容や特徴を理解する

- 比較検討 … 競合と比べながら本当に良いかどうかを考える

- 行動 … 問い合わせや申し込みなど、実際に行動を起こす

この流れを「ファネル」と呼び、各段階に応じて必要な施策をプロットすることができます。

ユーザーの行動ファネルに合わせて施策を当てはめていきますが、基本的には右側(=行動に近い部分)から改善すること、つまりCVR向上に注力することが効果的です。

理由は大きく3つあります。

- 右側まで来ているユーザーはすでにニーズが顕在化しており、貴社に強い関心を持っています。あと一歩で申込や購入に進む確率が高いのです。

- 左側(認知・興味)のアクセスを増やそうとすると、広告の出稿や新規SNS運用など、常に費用やリソースがかかる施策が多くなります。

- CVRを改善すると、顧客獲得単価(CPA)がどんどん効率的になるからです。

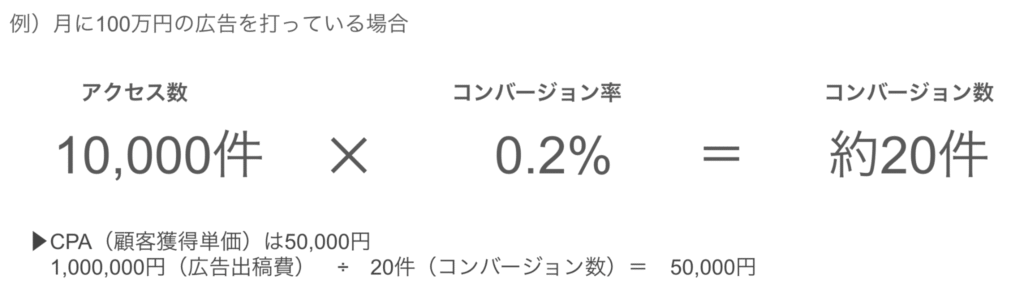

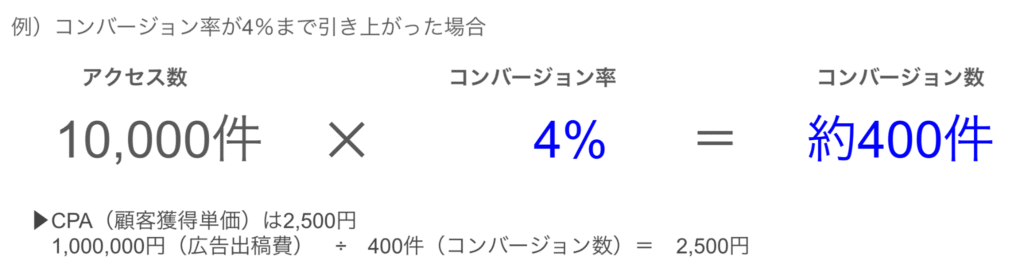

例えば、月に100万円の広告を出しているケースを考えてみましょう。

もしアクセス数とコンバージョン率の関係が下図の通りだとすると、コンバージョン数は20件。

この場合、CPA(顧客獲得単価)は 1,000,000円 ÷ 20件 = 50,000円 となります。

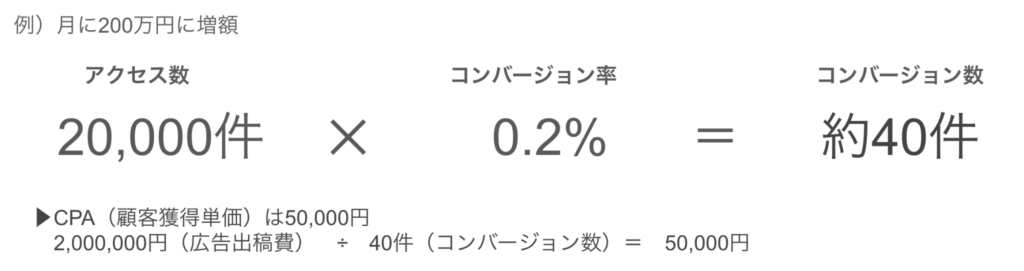

この状態でリードをさらに作るため、アクセスを2倍に増やす、つまり広告費を2倍の200万円に引き上げたとします。

そうすると…

広告費を2倍にしたため、同じコンバージョン率であれば、という前提だとコンバージョン数は2倍になります。

しかしアクセスを増やさず、ファネルの右側、つまりCVRを上げると下記の通りです。

同じ広告費100万円でも、コンバージョン率を4%まで改善できれば、CPAはわずか2,500円に下がります。

結果として、費用は変わらないのに400件ものコンバージョンが獲得可能になるのです。

もちろん、需要期や状況によってはアクセス数を増やす施策から着手する場合もあります。

しかし基本的な考え方としては、水を流し込む前に「穴の空いたバケツ」を塞ぐ=CVRを改善する方が効果的だと覚えておいてください。

根拠を持った施策決定

「リードを増やしたいのでサイトをリニューアルしたい」というご相談をいただくことがあります。

しかしbonではまず、お問い合わせが少ない原因が「アクセス数不足」なのか「CVRの低さ」なのかを見極めたうえで判断します。

このように、データに基づいて施策を決めることがbonの基本姿勢です。

闇雲にデザイン変更へ飛びつくのは危険であり、成果には直結しません。

本当に重要なのは、ユーザーが目的の行動(=問い合わせや申込)を完了できるかどうかです。

それを確かめるためには、アクセス解析やA/Bテスト、CRO(コンバージョン率最適化)のプロセスが欠かせません。

デザインと成果の関係

「デザインを刷新すれば成果が出る」というのは誤りだとご理解いただけたかと思います。

例えば、現状のサイトがCVRは高いがアクセス数が少ない状態だとします。

この場合、いくらデザインを変えてもアクセス数は増えないため、コンバージョン数は一切変わりません。

結果として、サイトリニューアルは予算の無駄遣いに終わってしまいます。

アクセス数を増やしたいのであれば、必要なのはデザイン変更ではなく、

SEO、AIO、SNS、記事メディアの強化など、集客施策を検討することです。

デザインの本当の役割

デザインの役割は「見た目を整えること」ではなく、ブランドや信頼感を補強し、選ばれる理由を伝えることにあります。

企業やサービスの第一印象を左右し、ユーザーに安心感を与える重要な要素です。

だからこそ、デザインは確かに大切です。

ただし「ブランディング目的でデザインを投資するのか」「事業成長に直結させたいのか」を明確に見極める必要があります。

情報設計が左右する“人の流れ”

成果を左右するのは、見た目だけではなく情報設計(ワイヤーフレーム)です。

ユーザーがサイトを訪問してから目的の行動に至るまでの流れを、どのように設計するかが成果に直結します。

- どの順序で情報を提示するか

- どこに導線を配置するか

- 余計な情報で迷わせていないか

こうした設計がずれていると、どれだけデザインが美しくても成果は出ません。

bonでは、成果を出すために必ずワイヤーフレーム(情報設計図)を作り込みます。

例えば、ユーザーが記事を読み終わったあと自然に関連コンテンツやお問い合わせページに遷移できるように設計します。

ワイヤーフレームの詳細は別記事でご紹介します。

ブランディング戦略との関係

もしブランディングを強化するフェーズであれば、デザインは強力な武器になります。

もちろん何も考えずにデザインを刷新しても効果は無いため、しっかりとブランド設計は必要です。

一方で、「成果が出ないのはデザインのせいだ」と安易に考えてリニューアルしても、改善効果は得られません。

この場合に必要なのは、アクセス数を増やすためのマーケティング施策です。

bonのスタンス

bonは、目的が曖昧なままデザイン改修を提案することはしません。

- 成果を高めたいなら → 解析に基づき、導線や情報設計を最適化する。

- ブランドを磨きたいなら → その目的に即したデザイン投資を提案する。

目的に対して正しい手段を選ぶこと。 これがbonが大切にしているスタンスです。

実際の事例

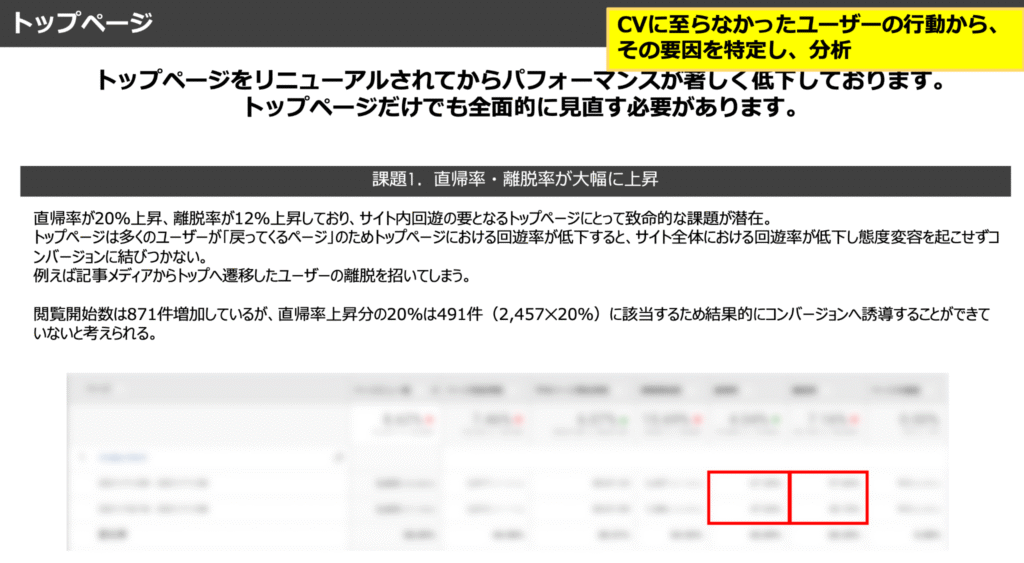

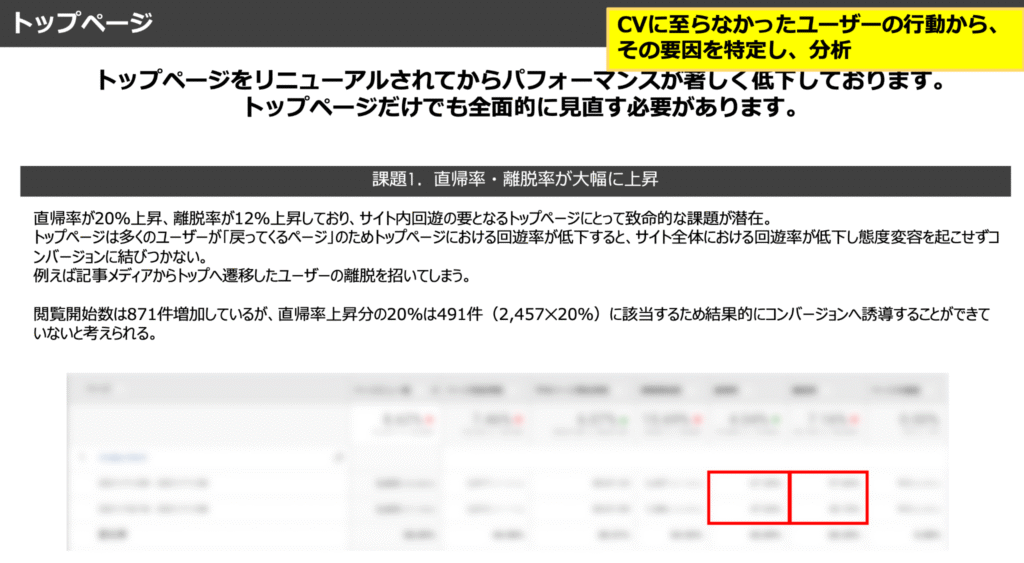

事例①:デザイン刷新で問い合わせ数が激減

以前弊社にご連絡いただいたクライアント様の事例です。

「いろいろ施策を打っているが、お問い合わせが一向に伸びない。サイトを解析してほしい」というご依頼をいただきました。

現在の施策をお伺いし解析に臨んだところ、トップページのデザインを今風に刷新されたタイミングでパフォーマンスが著しく落ちていました。

原因を解析したところ、リニューアル前のトップページにあった他ページへのリンクが無くなっていたり、トップページで伝えるべき情報が削られていたことが要因だと推測。

次にコンバージョンした人がどのようなページをどの順番で閲覧しているかを解析すると、コンバージョンするために必要なページが分かったのですが、トップページのリニューアルでそのページへの導線がなくなっていたのです。

デザインを今風に変えても結果は上がらないどころか、むしろ下がってしまうケースですね。

事例②:教育業界サイトで顕在層に特化、CVR136%改善

教育業界のクライアントは、アクセス数はあるのにコンバージョン率が低いという課題を抱えていました。

bonはアクセス解析、サーチコンソール、ahrefsを用いた調査を実施。

その結果、社名やサービス名での検索流入が多く、訪問者の多くが顕在層であることが分かりました。

そこで、潜在層向けの「会社説明」や「世界観の演出」は削除。

代わりに、サービス内容を簡潔に整理し、ベネフィットを顧客の声を通じて訴求する構成に刷新しました。

結果、サイト公開後はCVRが136%向上。

顕在層に必要な情報を過不足なく提示し、迷わず申込に進める直感的な構成とデザインによって、大幅な成果改善を実現しました。

bonのサイトの作り方

bonは決して「デザインありき」でサイトを作ることはありません。

私たちが大切にしているのは、成果につながるプロセスを踏んで制作することです。

1. 事業理解を深める

次に、クライアントの事業そのものを理解します。

業界や競合の特性、市場動向を分析し、ターゲットのインサイトや行動フローを把握。

「事業のゴール」と「サイトのゴール」を一致させるために、密なヒアリングとコミュニケーションを重ねます。

2. 解析から始める

まずは現状のサイトを解析し、アクセス数やCVR、ユーザー行動のデータを徹底的に確認します。

「どこで離脱しているのか」「どの導線が活きているのか」を明確にし、改善の優先順位をつけます。

3. 戦略設計

解析と事業理解の結果をもとに、KPIを設定。

「アクセス数を増やすべきか」「CVRを改善すべきか」を明確にしたうえで、マーケティング施策とサイト改善をどう組み合わせるかを戦略的に設計します。

4. ブランド設計

戦略が固まったら、ブランドの「ならでは」を定義します。

- 競合とかぶらない強みは何か

- ターゲットにとってのベネフィットは何か

- 「選ばれる理由」をどう一言で表現するか

ここで作ったブランドコンセプトが、サイト全体のメッセージやトーン、ビジュアルに一貫性を与えます。

5. 情報設計(ワイヤーフレーム作成)

ブランドコンセプトを踏まえて、情報設計=ワイヤーフレームを設計します。

- どの順序で情報を見せるか

- どの導線で行動に導くか

- 余計な情報を削り、伝えるべき情報を強調するか

この設計を緻密に行うことで、ユーザーが迷わず目的行動に進めるサイトを作ります。

6. デザインと実装

情報設計に基づき、デザインと実装に移ります。

ここで初めて「見た目」を形にしますが、それは目的を達成するための手段であり、成果を生む仕掛けを埋め込む工程です。

7. 成果を残すサイトへ

このプロセスを踏むことで、クライアントの投資に見合うだけでなく、それ以上の成果を残すことを目指します。

「解析」「事業理解」「戦略設計」「ブランド設計」「情報設計」「デザイン・実装」というフローを一気通貫で担うのが、bonのサイト制作です。

bonのスタンス

bonは「見た目を整えること」を目的としたリニューアルは絶対に行いません。

私たちの判断基準は一貫して、クライアントの事業成長に役立つかどうかです。

解析やKPIの設定を経ずに「とりあえずリニューアルしましょう」と言うことは、投資の無駄遣いにほかなりません。

見た目はあくまで手段であり、目的はクライアントの成果を上げることにあります。

そのため、bonが提案するのは常に「事業成長に直結する施策」だけです。

- 成果に結びつかない改善は行わない

- 必要があれば「ダメ」とはっきりお伝えする

- bonの利益ではなく、クライアントに成果を残せるかどうかを最優先に判断する

そしてもし、「デザインは綺麗になったのに成果が出ない」と感じている方がいれば、ぜひ一度bonにご相談ください。

根拠に基づき、本当に必要な改善が何かを一緒に見直していきます。